在新冠疫情的反复冲击下,北京作为首都始终处于防控的核心地带,而海淀区作为北京的经济、教育和高新技术产业中心,多次成为疫情最严重的区域之一,这一现象背后,既有客观的人口与地理因素,也有社会活动与防控难度的叠加,本文将从人口密度、高校聚集、产业特点、交通枢纽等多维度,剖析海淀区疫情高发的原因,并探讨可能的应对策略。

海淀区常住人口超过300万,是北京市人口最密集的行政区之一,区域内既有中关村等高密度办公区,也有大量老旧小区和群租房,人员接触频率极高,海淀区流动人口占比大,包括外来务工人员、高校学生、商务差旅群体等,跨区域活动频繁。

数据佐证:2022年海淀区流动人口登记量占全市15%以上,中关村科技园日均人流量超50万人次,高流动性导致病毒输入和扩散风险显著增加。

海淀区拥有北京大学、清华大学等39所高等院校,在校师生人数超百万,校园环境具有以下特点:

案例:2022年5月,海淀区多所高校出现聚集性疫情,仅清华大学一周内报告感染者超百例,迫使部分学校启动封闭管理。

海淀区是中关村科技园的核心区,聚集了字节跳动、百度、小米等头部企业,这些企业普遍存在以下风险:

专家观点:中国疾控中心研究员指出,海淀区职场传播链占疫情总规模的30%以上,仅次于社区传播。

海淀区拥有北京西站、中关村地铁枢纽等重要交通节点,以及五棵松华熙Live、新中关购物中心等大型商圈,这些场所人流量大、空间密闭,成为传播热点。

典型事件:2023年初,北京西站关联病例导致海淀区单日新增破百,并引发多区连锁反应。

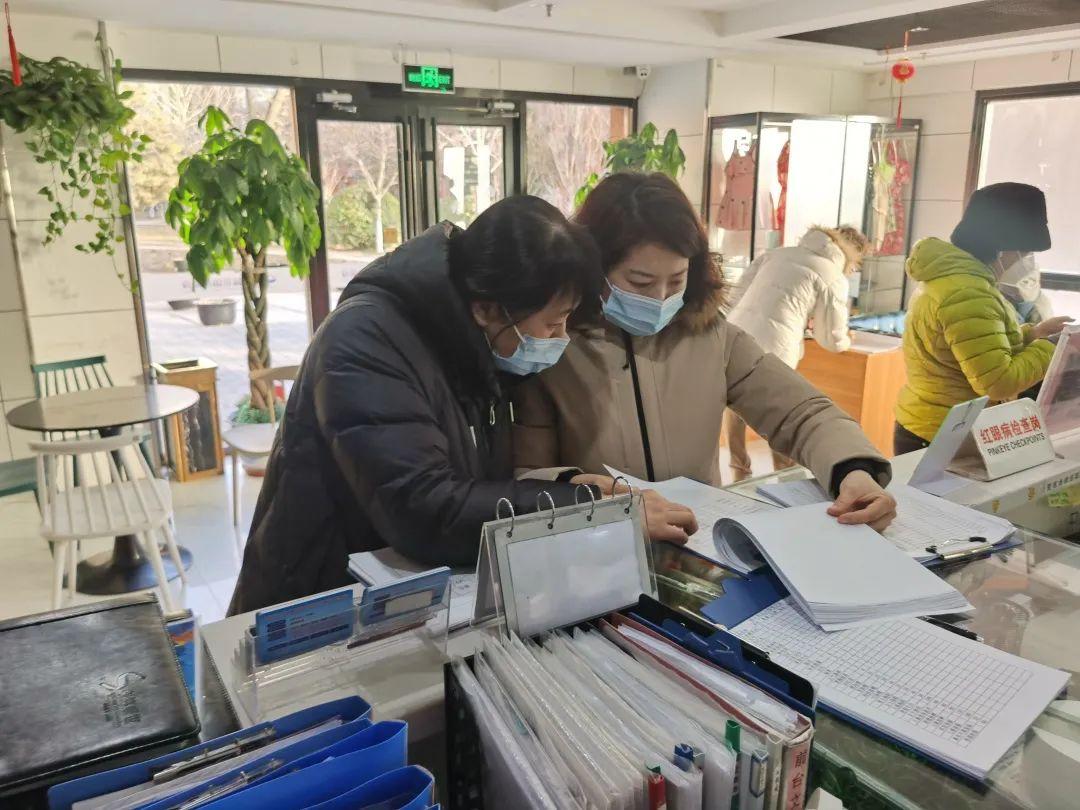

尽管海淀区投入了大量资源,但防控仍面临挑战:

建议措施:

海淀区疫情的高发是多重因素交织的结果,既反映了超大城市治理的共性难题,也凸显了区域特色的防控痛点,未来需平衡经济发展与公共卫生安全,探索更精准、高效的常态化防控模式。

(全文共约1250字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~