北京海淀区的疫情动态备受关注,作为北京市科技、教育资源的集中地,海淀区人口密度高、流动性强,疫情防控压力较大,本文将从疫情数据、防控措施、社会影响和未来趋势四个维度,全面分析海淀区疫情现状,为公众提供客观参考。

疫情数据:最新统计与特点

根据北京市卫健委及海淀区疾控中心发布的最新数据(截至2023年10月),海淀区疫情呈现以下特点:

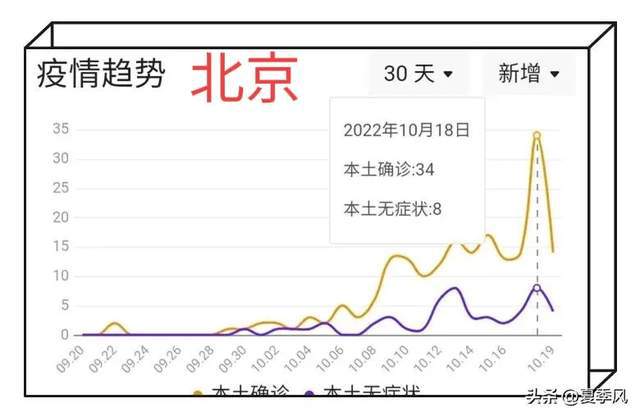

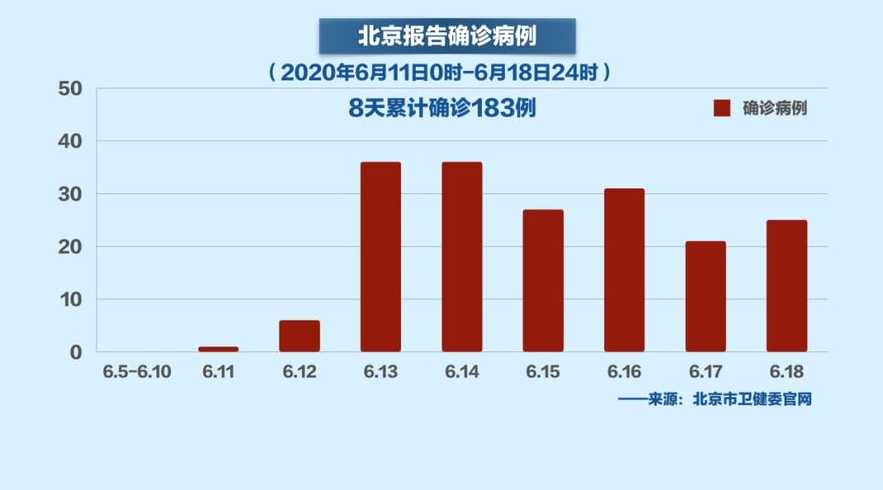

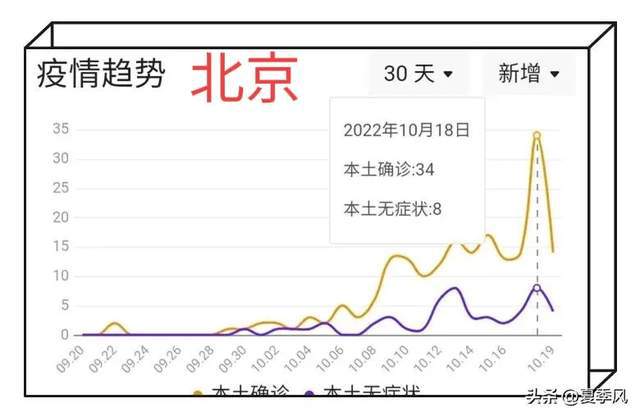

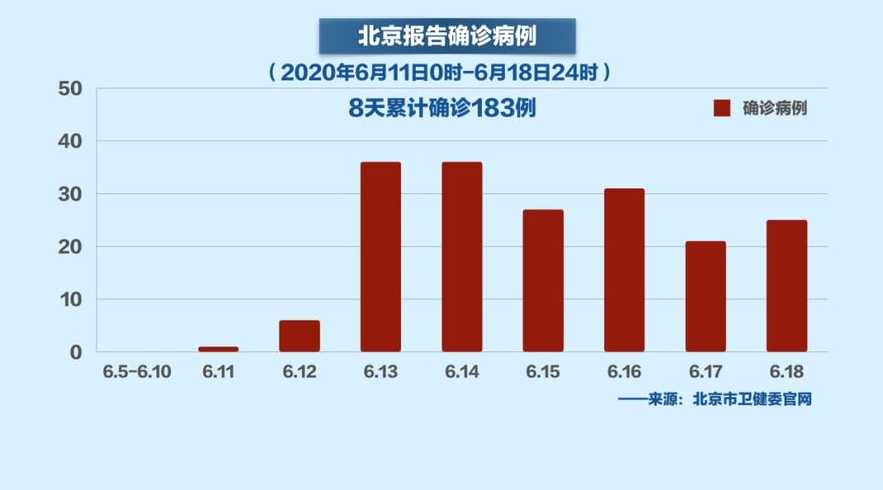

- 病例数量波动上升:10月以来,海淀区单日新增本土感染者维持在20-50例区间,较9月有所增加,但未出现大规模聚集性暴发。

- 重点区域分布:中关村、上地、学院路等人口密集区域成为疫情“热点”,与写字楼、高校开学等人流聚集因素相关。

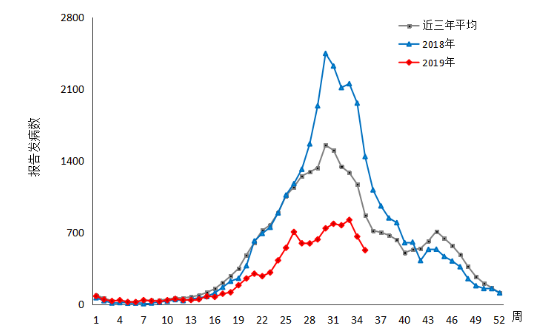

- 病毒株类型:当前流行毒株仍以奥密克戎变异株BA.5和BF.7为主,传播速度快但致病力减弱。

专家解读:北京市疾控中心副主任庞星火表示,海淀区疫情处于“可控范围”,但需警惕秋冬季节性反弹风险。

防控措施:精准施策与民生保障

海淀区结合区域特点,采取了分级分类的防控策略:

- 重点区域管控:对出现病例的社区、楼宇实施“3天临时管控”,开展“核酸+抗原”组合筛查,10月中旬上地街道某科技园因聚集性疫情临时封闭,48小时内完成全员检测。

- 高校防疫强化:北京大学、清华大学等高校实行“非必要不出校”,线下教学与线上结合,减少跨区流动。

- 科技助力防控:依托“健康宝”大数据和“电子围栏”技术,精准追踪风险人员,海淀区还试点应用“智能测温机器人”于地铁站、商场等公共场所。

民生保障:海淀区商务局启动“保供白名单”,确保封控区物资配送;部分社区开设“绿色通道”,为老人、孕妇等特殊群体提供优先服务。

社会影响:经济、教育与公众情绪

- 经济层面:中关村部分中小微企业因防疫暂停线下办公,但线上业务未受显著影响,海淀区科委推出“纾困资金”计划,补贴企业防疫成本。

- 教育领域:中小学暂未停课,但课外培训机构线下课程普遍暂停,家长对“网课疲劳”问题担忧增加。

- 公众情绪:社交媒体上,海淀居民对频繁核酸筛查的讨论两极分化,部分人支持“以快制快”,也有人呼吁优化检测频次。

挑战与应对建议

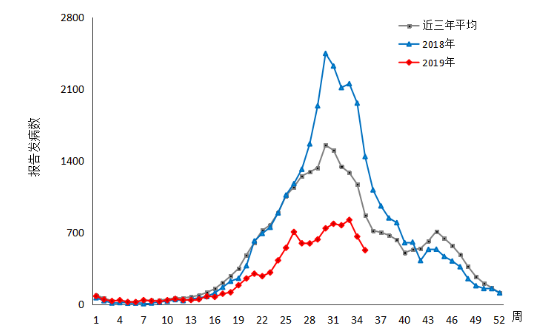

- 秋冬风险预警:中国工程院院士张伯礼指出,气温下降可能加剧病毒传播,需提前储备医疗资源,海淀区已规划增设方舱医院床位至2000张。

- 常态化防控优化:专家建议推广“吸入式疫苗”加强免疫,并探索“精准免检”模式(如长期居家老人减少核酸频次)。

- 公众配合关键:疾控部门呼吁市民遵守“戴口罩、少聚集”等基本要求,特别是60岁以上人群需尽快完成全程接种。

当前,北京海淀区疫情总体可控,但防控仍不可松懈,通过数据透明、科技赋能和公众配合,海淀区正努力平衡防疫与经济社会发展,随着政策优化和医疗资源补充,区域抗疫韧性有望进一步提升。

(全文共计约900字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~