郑州某高校一名学生不幸身亡的事件引发社会广泛关注,随着涉事学生与校方的聊天记录在网络上曝光,舆论迅速发酵,校方随后发布声明回应,但公众对事件细节、校方责任及处理透明度仍存诸多质疑,这起悲剧不仅牵动无数家长与学子的心,更折射出高校学生心理健康管理、危机应对机制等深层次问题。

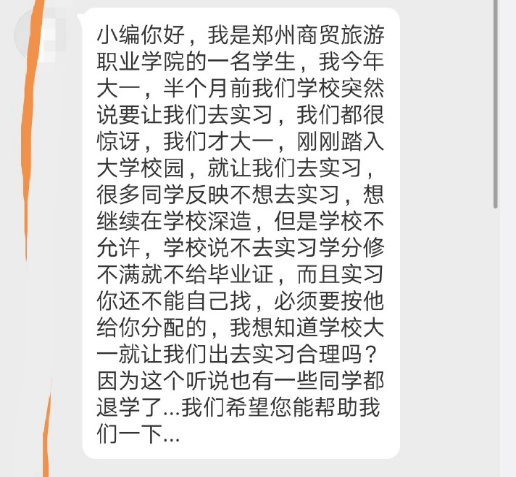

据公开报道,事发前一周,身亡学生曾多次通过线上聊天工具向辅导员反映个人困境,内容包括学业压力、人际关系问题及情绪低落等,曝光的聊天记录显示,该学生明确表达过“感到绝望”“无法承受”等消极言论,但校方后续干预措施被质疑“流于形式”。

事件曝光后,社交媒体上出现两种声音:一方认为校方未尽到心理疏导责任,存在失职;另一方则呼吁理性看待,避免对校方“未审先判”,随着讨论升温,校方于次日发布情况说明,称“已第一时间成立工作组,配合警方调查,并对学生家属提供抚慰”,但未详细回应当事学生的求助细节。

校方响应机制是否滞后?

聊天记录显示,学生在求助后,辅导员虽回复“会安排心理老师联系”,但实际介入时间与效果存疑,有网友对比其他高校案例,指出“24小时心理援助热线”“危机分级干预”等制度在部分院校仍待落实。

心理健康教育是否形同虚设?

该校官网显示,其设有心理健康中心,但学生反映“预约难”“咨询师数量不足”,此次事件中,涉事学生是否获得专业帮助成为关键质疑点。

信息透明度与舆情管理

校方声明被批“避重就轻”,未直面聊天记录中的具体问题,公众呼吁公布事件时间线、涉事教职工处理流程等细节,以还原真相。

近年来,高校学生心理问题引发的极端事件频发,暴露出现行管理体系的共性短板:

对此,教育学者建议借鉴国外高校的“全员守护”模式,例如美国部分大学推行的“同伴支持计划”,或英国高校的“心理健康首问责任制”。

强化预防性干预

建立常态化心理筛查机制,利用AI问卷、行为数据分析等技术手段早期识别高风险学生。

完善家校联动

此次事件中,家属称“未及时获知孩子异常”,凸显家校沟通壁垒,需明确校方在紧急情况下的告知义务与流程。

推动立法保障

现行《精神卫生法》对高校责任规定较为笼统,应细化校园心理危机事件的权责划分与追责标准。

每一起学生非正常死亡事件,都是对教育体系的沉重叩问,郑州这所高校的案例,不仅需要校方以更坦诚的态度回应质疑,更需全社会重新审视:我们是否构建了足够安全的成长环境?当聊天记录成为悲剧的注脚,唯有制度完善、执行有力、监督到位,才能让“亡羊补牢”真正转化为“未雨绸缪”。

(全文共计1024字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~