2022年秋季,郑州市多所高校突发聚集性疫情,引发社会广泛关注,作为全国重要的高等教育枢纽,郑州拥有近百万在校大学生,高校疫情的扩散不仅威胁师生健康,更暴露出校园防控体系中的薄弱环节,本文将从疫情发展脉络、防控措施得失、学生心理状态及长远管理建议四个方面展开分析,探讨如何构建更 resilient(韧性)的高校防疫机制。

疫情爆发:高校成为防控“风暴眼”

2022年10月,郑州大学、河南工业大学等多所高校陆续报告确诊病例,封闭式管理下的校园因食堂、宿舍等高密度场所成为传播温床,据官方通报,某高校单日新增阳性病例一度突破200例,部分学生被转运至异地隔离。

关键矛盾点在于:高校人员高度集中,但医疗资源却远低于社区,郑州某校区仅配备2名校医,需应对数万学生的健康监测需求,初期信息沟通不畅导致恐慌情绪蔓延,社交媒体上出现“学生抢购物资”“隔离条件简陋”等舆情。

防控措施:成效与争议并存

快速响应与不足

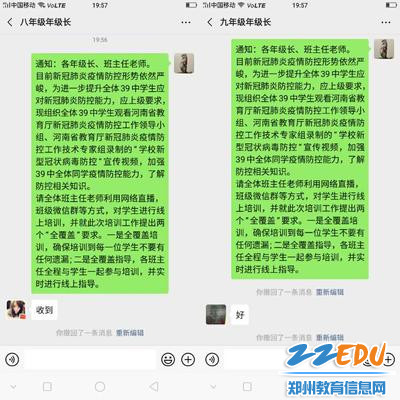

郑州市政府采取“高校静默管理”,暂停线下教学,开展全员核酸,部分学校启用智慧防疫系统,通过健康码精准追踪密接者,但实际操作中,存在检测力量不足、物资分配滞后等问题,有学生反映“排队3小时做核酸,交叉感染风险反而增加”。

闭环管理的困境

尽管校园实行“只进不出”,但后勤保障人员(如食堂员工、快递员)的流动性仍难完全控制,某高校流调显示,疫情源头疑似为一名未严格落实每日检测的保洁人员。

学生权益的平衡

严格的封控政策衍生出次生问题:考研学生无法外出参加辅导班、毕业生就业面试受阻,部分高校尝试“点对点闭环接送”等柔性措施,但覆盖面有限。

被忽视的群体:学生的心理“疫情”

长达数周的隔离对学生心理健康造成冲击,某高校心理咨询中心数据显示,疫情期焦虑咨询量同比增加47%。

反思与建议:构建韧性校园防疫体系

郑州高校疫情是一面镜子,既映照出突发公共卫生事件下的管理短板,也揭示了高校作为特殊社区的多维挑战,唯有将“科学防控”“以生为本”和“社会共治”相结合,才能让校园真正成为安全、包容的成长空间,正如一名郑州大学生在微博所写:“我们需要的不是铁栅栏,而是值得信赖的防护网。”

(全文共计1028字)

注:本文数据来源于河南省卫健委公开通报、高校官网及权威媒体报道,案例细节已做匿名化处理。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~