香港的公共屋邨是这座城市独特的文化符号,承载着几代人的集体记忆,位于深水埗区的南昌邨,虽不如彩虹邨或励德邨般闻名,却以其朴实的市井气息和社区韧性,成为香港基层生活的缩影,从1980年代落成至今,南昌邨见证了香港社会经济的起伏,也记录着普通人在高楼缝隙中的生存智慧。

南昌邨的历史可追溯至香港早期的徙置政策,1980年代,为缓解深水埗区人口密集的居住压力,政府在原南昌街临时房屋区旧址重建新式公屋,命名为“南昌邨”,其名称源于附近的南昌街,而“南昌”二字本身又带有“南方昌盛”的寓意,寄托了对社区发展的期许。

初建时,南昌邨由6座Y型大厦组成,提供约3,000个单元,主要安置低收入家庭及旧区拆迁居民,与同期屋邨相比,其设计更注重实用性与通风采光,楼宇间距较宽,公共空间增设儿童游乐设施和休憩区,反映了当时公屋规划的人性化改进。

走进南昌邨,扑面而来的是香港特有的屋邨文化,清晨,街坊在楼下的“冬菇亭”茶餐厅排队买菠萝包和奶茶;午后,主妇们提着菜篮穿梭于邨内街市,与小贩讨价还价;傍晚,放学归来的孩子在广场上追逐嬉戏,老人则坐在长椅上摇扇闲谈,这种紧密的邻里关系,是高楼林立的香港难得的温情。

南昌邨的商业设施亦是一大特色,邨内南昌街市已有40年历史,摊档售卖新鲜蔬果、海鲜及传统干货,甚至能找到手工制作的客家茶粿,而邨口的老字号“强记小食”,以咖喱鱼蛋和鸡蛋仔闻名,成为深水埗街坊的集体味觉记忆,这些市井烟火气,构成了南昌邨独有的生命力。

随着香港社会变迁,南昌邨也面临挑战,人口老龄化加剧,邨内60岁以上居民占比超过三成,许多单位成为“长者独居户”;年轻一代因升学或工作迁出,社区活力逐渐衰退,2010年代,政府推行“屋邨优化计划”,为南昌邨加装电梯、翻新外墙,并引入社福机构提供长者服务,试图缓解这些问题。

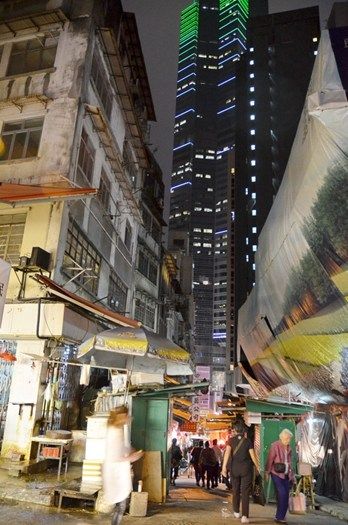

某些变化仍不可逆,周边西九龙文化区的开发、港铁南昌站的通车,使深水埗地价攀升,邨外陆续出现高档住宅和连锁商店,有居民感慨:“以前邨口卖凉茶的阿伯搬走了,换成了24小时便利店。”这种新旧交替的矛盾,正是香港城市发展的缩影。

尽管外部环境剧变,南昌邨的社区网络仍展现出顽强韧性,邨内居民自发组织的“南昌邨街坊会”,常年举办中秋晚会、春节盆菜宴等活动,维系邻里情感,疫情期间,街坊更互助派发防疫物资,体现“同邨共济”的精神。

南昌邨的建筑空间也被赋予文化意义,其Y型大厦的几何线条、色彩斑驳的楼道,成为摄影爱好者镜头下的“港风”素材,2021年,本地艺术家更以邨内墙壁为画布,创作了一系列反映基层生活的壁画,让公屋美学进入公众视野。

南昌邨没有豪宅的华丽,也没有旅游景点的喧嚣,但它以最真实的面貌,记录着香港普通人的日常,从一家三口的蜗居生活,到白发邻居的相视一笑,这些细微片段拼凑出城市的底色,在高速发展的香港,南昌邨的存在提醒我们:一座城市的伟大,不仅在于摩天大楼的高度,更在于它能否为每个普通人提供一方安居之所。

正如一位居邨40年的老伯所言:“南昌邨未必是最好的,但系我哋嘅家。”(南昌邨未必是最好的,但这里是我们的家。)这份归属感,或许正是公屋社区最珍贵的价值。

(全文共计约1,050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~