新冠疫苗的研发与接种是全球抗击疫情的里程碑,北京和成都作为两大核心城市,其疫苗的研发、生产与接种策略备受关注,北京疫苗(如国药集团中国生物)与成都疫苗(如成都生物)虽同属灭活疫苗技术路线,但在生产标准、接种安排、适用人群等方面存在差异,本文将从技术背景、接种政策、效果数据及公众反馈等角度,系统分析两者的异同,帮助公众更科学地选择接种方案。

技术路线与生产背景

-

北京疫苗:国药集团中国生物(北京所)

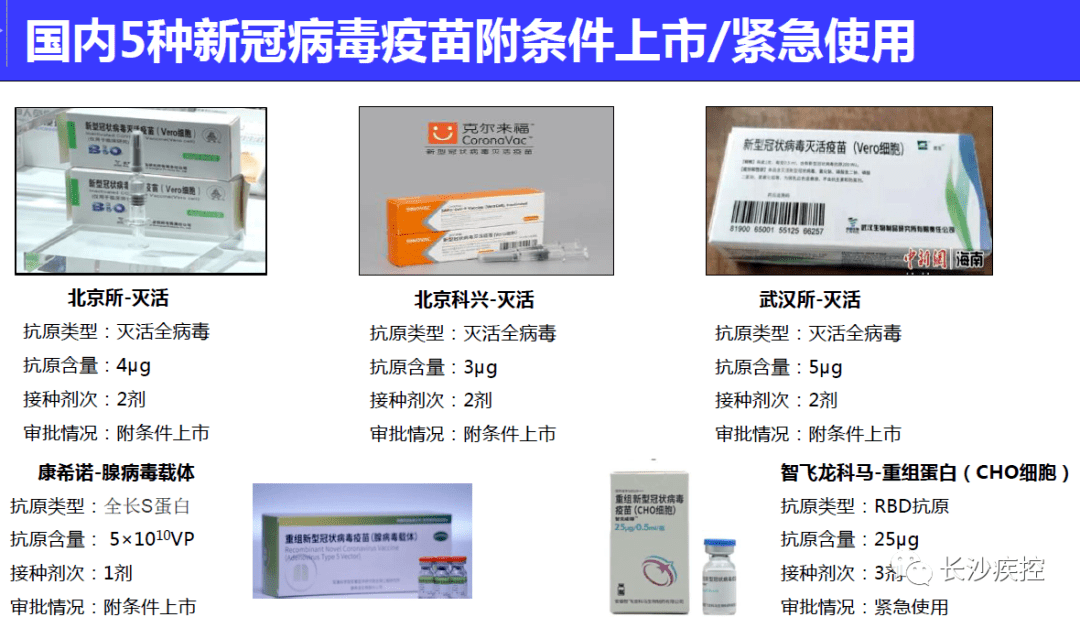

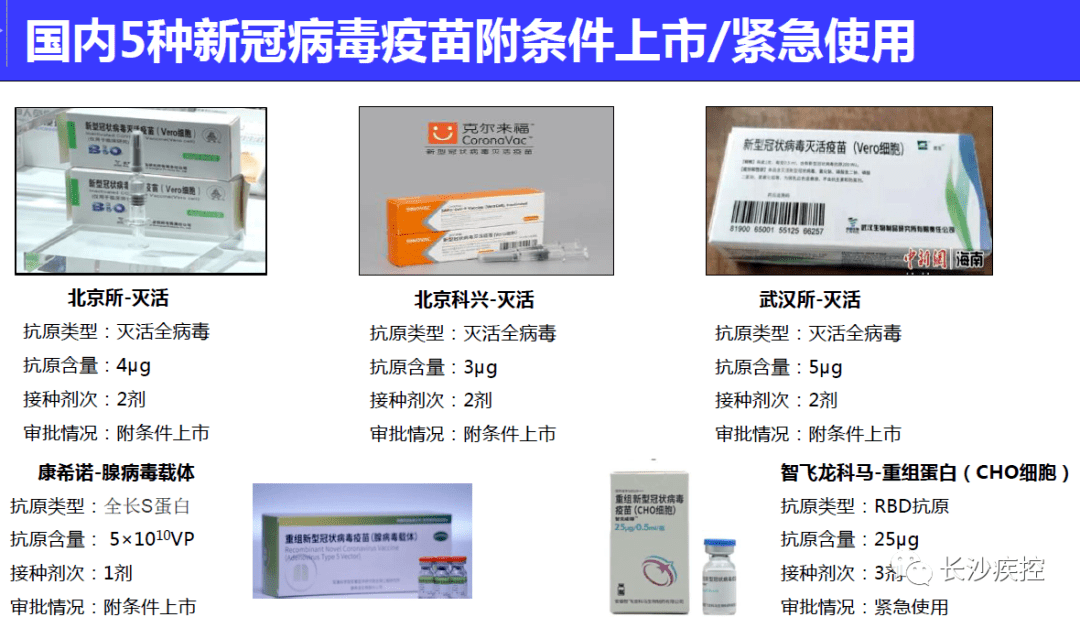

- 技术路线:采用经典的灭活疫苗技术,通过培养新冠病毒后灭活处理,保留免疫原性。

- 生产标准:作为国内首批获批的疫苗,北京所的灭活疫苗(如BBIBP-CorV)通过WHO紧急使用认证,产能覆盖全球需求。

- 特点:稳定性高,便于运输(2-8℃冷藏),适合大规模接种。

-

成都疫苗:成都生物制品研究所

- 技术路线:同为灭活疫苗,与北京所技术同源,但毒株培养和灭活工艺可能存在细微差异。

- 生产背景:成都生物隶属中国生物技术集团,是北京所的“兄弟单位”,疫苗(如Vero细胞灭活疫苗)主要用于补充地方供应。

- 特点:与北京疫苗互换性高,部分批次接种证明可通用。

核心区别:两者技术同源,但生产批次、质量控制标准可能存在区域化差异,成都疫苗更侧重满足西南地区需求。

接种政策与覆盖人群

-

北京疫苗的接种策略

- 优先人群:早期面向高风险行业(医护、冷链从业者)及60岁以上老年人。

- 接种点布局:依托三级医院和社区中心,提供线上预约服务。

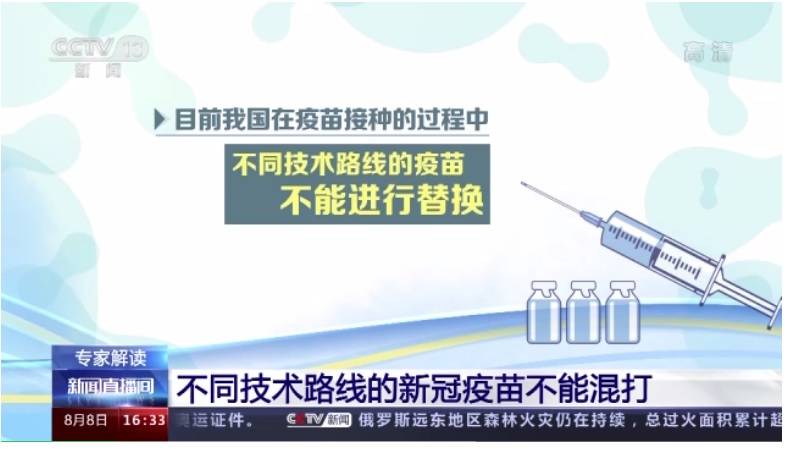

- 加强针安排:2022年起推广序贯接种,允许与腺病毒载体疫苗(如康希诺)混打。

-

成都疫苗的地方特色

- 灵活接种:针对少数民族地区(如阿坝州)推出流动接种车,并配备双语服务。

- 政策创新:2021年试点“疫苗旅行团”,鼓励外地游客在成都完成全程接种。

- 儿童接种:较北京更早启动3-11岁人群接种,采用分剂量方案。

差异总结:北京政策更强调标准化,成都在执行中更注重区域适应性。

有效性及副作用对比

-

临床数据

- 北京疫苗:三期试验显示保护率79%(WHO数据),对重症预防效果显著。

- 成都疫苗:未单独公布数据,但因其与北京疫苗同源,推测有效性相近。

-

不良反应报告

两者均以轻微反应为主(如注射部位疼痛、低热),成都疫苗在部分人群中报告发热比例略高(可能与地区气候或体质差异有关)。

-

变异株应对

北京所已启动奥密克戎株灭活疫苗研发,成都生物同步跟进,但产能分配不同。

公众认知与选择倾向

-

北京疫苗的品牌效应

因国际认证和媒体曝光率高,更受商务人士及出国需求者青睐。

-

成都疫苗的地域信任

西南地区居民更倾向选择本地生产疫苗,认为“就近供应更可靠”。

-

误区澄清

- 网传“成都疫苗为北京疫苗代工”不实,两者为独立生产批次;

- 成都疫苗未获WHO认证,但国内接种记录国际旅行中同样被认可。

未来发展趋势

- 联合研发:北京与成都研究所正合作开发多价疫苗,应对变异株。

- 技术升级:成都生物探索mRNA疫苗技术,或打破灭活疫苗同质化局面。

北京疫苗与成都疫苗的核心差异不在技术,而在区域化供应和政策灵活性,公众可根据所在地供应、个人健康状况及出行需求选择,两者均具备可靠的安全性和有效性,双城疫苗产业的互补与合作,将进一步巩固中国防疫网络的韧性。

(全文约1250字)

注:本文数据基于公开资料整理,具体接种请以当地疾控部门指南为准。

暂时没有评论,来抢沙发吧~