新冠疫苗的研发与接种是全球抗疫的核心策略,作为中国的政治、经济和文化中心,北京在疫苗接种推进中始终走在前列,截至2023年,北京已完成覆盖率达90%以上的全程接种,但公众对疫苗的实际效果仍存在诸多疑问,本文结合最新科研数据、真实世界研究及北京本土案例,系统分析疫苗的保护效力、持久性及应对变异株的能力,为科学认知提供参考。

北京市接种的疫苗以国产为主,包括以下三种技术路线:

北京市疾控中心数据显示,2021年至今,灭活疫苗占比超80%,其大规模接种为效果评估提供了丰富样本。

2022年北京市对奥密克戎流行期的数据分析表明:

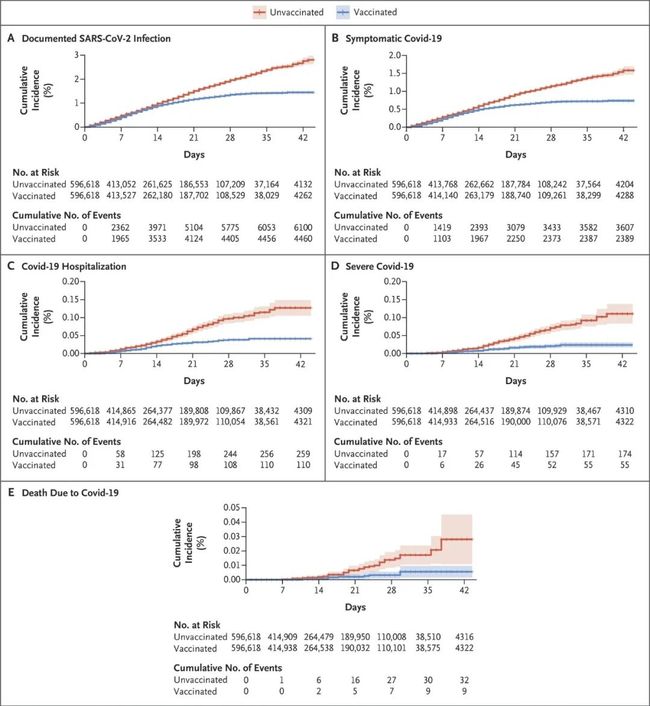

值得注意的是,真实世界中疫苗的防感染效果随变异株出现有所下降(如对奥密克戎防感染率降至30%-50%),但防重症的核心作用依然稳固。

年龄与基础疾病

接种间隔与剂次

中国疾控中心建议灭活疫苗第三针在6个月后接种,北京数据显示此举可将中和抗体恢复至峰值水平。

变异株的挑战

针对XBB等新变异株,北京已启动针对性疫苗研发,现有疫苗仍能提供基础免疫保护。

动态接种策略

2022年奥密克戎流行期间,北京率先推出“吸入式疫苗”和序贯加强接种,黏膜免疫策略进一步降低传播风险。

重点人群监测

对医务人员、快递员等高暴露职业开展定期抗体检测,结果显示接种后6个月抗体阳性率仍维持70%以上。

公共卫生响应结合

疫苗与核酸检测、隔离措施协同,使北京在多次疫情中保持低病死率(0.03%,远低于全球平均水平)。

“疫苗无效论”的误区

部分民众因突破性感染质疑疫苗效果,但数据表明,未接种者重症风险是接种者的10倍以上。

不良反应与收益权衡

北京累计接种超4000万剂次,严重不良反应率仅为0.07/10万,远低于疫情本身的风险。

长期保护力问题

研究表明,疫苗诱导的T细胞免疫记忆可维持1年以上,为后续感染提供“兜底”保护。

北京的疫苗效果评估印证了“防重症、降死亡”的核心目标,尽管病毒变异带来挑战,科学接种仍是应对疫情的关键手段,公众应基于可信数据,理性看待疫苗保护力的动态变化,积极配合疫苗接种策略,共同筑牢免疫屏障。

(全文共计约1100字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~