北京和上海这两座中国最具代表性的城市频频成为舆论焦点,无论是经济数据的波动、政策调整的争议,还是市民生活的微妙变化,都引发了广泛讨论,这两座城市究竟怎么了?它们的现状反映了怎样的中国城市化进程?本文将从经济、社会、文化等多个维度,剖析北京上海最近的动态。

2023年上半年,北京和上海的GDP增速均低于全国平均水平,这一现象罕见地引发关注,北京第三产业占比超过85%,上海也超过70%,服务业成为经济增长的主要动力,金融、互联网等支柱产业的调整直接影响了这两座城市的经济表现。

北京中关村部分科技企业出现裁员潮,而上海陆家嘴的金融机构也面临业绩压力,专家指出,这是经济结构优化升级的必经阶段,北京正在向"高精尖"产业转型,上海则聚焦集成电路、生物医药等高端制造业,短期阵痛或许是为长期高质量发展铺路。

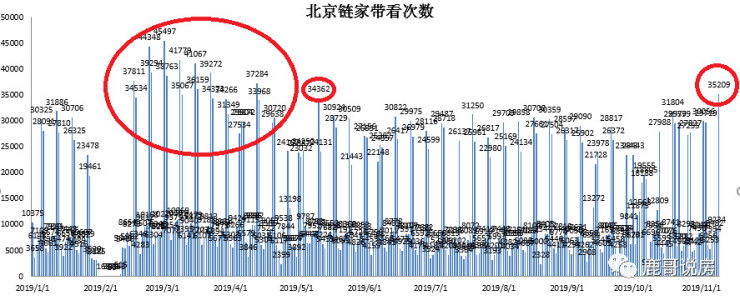

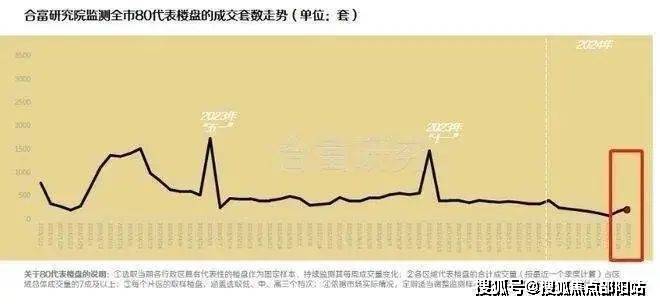

曾经一路高歌猛进的京沪楼市近期明显降温,数据显示,2023年第三季度,北京二手房成交量同比下降23%,上海下降18%,学区房价格普遍回落15-20%,部分郊区新房出现促销潮。

这种变化背后是多重因素作用:严格的限购政策持续、人口增长放缓、保障性住房供应增加等,更有分析认为,这反映了居民对资产配置的重新思考,当"买房必涨"的神话被打破,京沪居民开始更理性地看待住房属性。

一个值得注意的现象是,北京连续六年常住人口负增长,上海也出现类似趋势,高生活成本、职场内卷让部分年轻人选择"逃离北上广",社交媒体上,"沪漂""北漂"的辛酸故事总能引发共鸣。

但另一方面,这两座城市的高端人才流入仍在增加,北京的海淀、上海的浦东持续吸引着顶尖科研人员和创业者,这种"量减质升"的人口变化,正在重塑城市的社会结构。

曾以开放包容著称的京沪文化圈近期也出现微妙变化,北京的艺术区面临租金上涨压力,不少创作者迁往周边城市;上海的咖啡馆文化虽然繁荣,但高昂的成本让独立小店难以为继。

两座城市的国际氛围有所减弱,外籍人士数量下降,部分国际学校出现空位,这是全球地缘政治变化的缩影,也影响着城市的文化多样性。

在国家战略中,北京明确"四个中心"定位(政治、文化、国际交往、科技创新),上海则强化"五个中心"建设(经济、金融、贸易、航运、科技创新),这种差异化定位正在产生实际影响:

在这些宏观变化之下,普通市民的感受更为复杂,一位在北京生活15年的媒体人表示:"生活便利性确实下降了些,但空气质量变好了。"上海的白领则抱怨:"通勤时间没缩短,但文化活动和就业机会仍然最多。"

城市治理的细节也在调整:北京推进"一刻钟便民生活圈",上海试点"城市更新"改造老旧小区,这些举措试图在发展中保持民生温度。

北京和上海的现状,某种程度上是中国城市发展的风向标,它们面临的挑战——经济转型、人口结构调整、生活成本控制——也将是其他大城市迟早要面对的。

或许我们不该问"北京上海怎么了",而应该思考:在高质量发展的要求下,超大城市如何平衡效率与公平、创新与传统、国际化与本土化?这两座城市的探索,将为中国的城市化提供宝贵经验。

未来几年,京沪可能不再追求"量"的扩张,而更注重"质"的提升,对于生活在这两座城市的人们来说,适应这种变化,在挑战中发现新机遇,将成为必备的生活智慧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~