2021年夏季,中国两座历史文化名城——北京与南京先后遭遇新冠肺炎疫情的冲击,北京作为首都,其防控举措牵动全国;南京则因禄口机场的输入性病例引发本土传播链,波及多个省份,两座城市的疫情应对既折射出中国“动态清零”政策的共性,也因城市定位、人口结构、地理区位的差异而呈现不同特点,本文将从疫情源头、传播特点、防控措施及社会影响四方面展开分析,探讨超大城市公共卫生治理的挑战与启示。

疫情源头与传播路径的差异

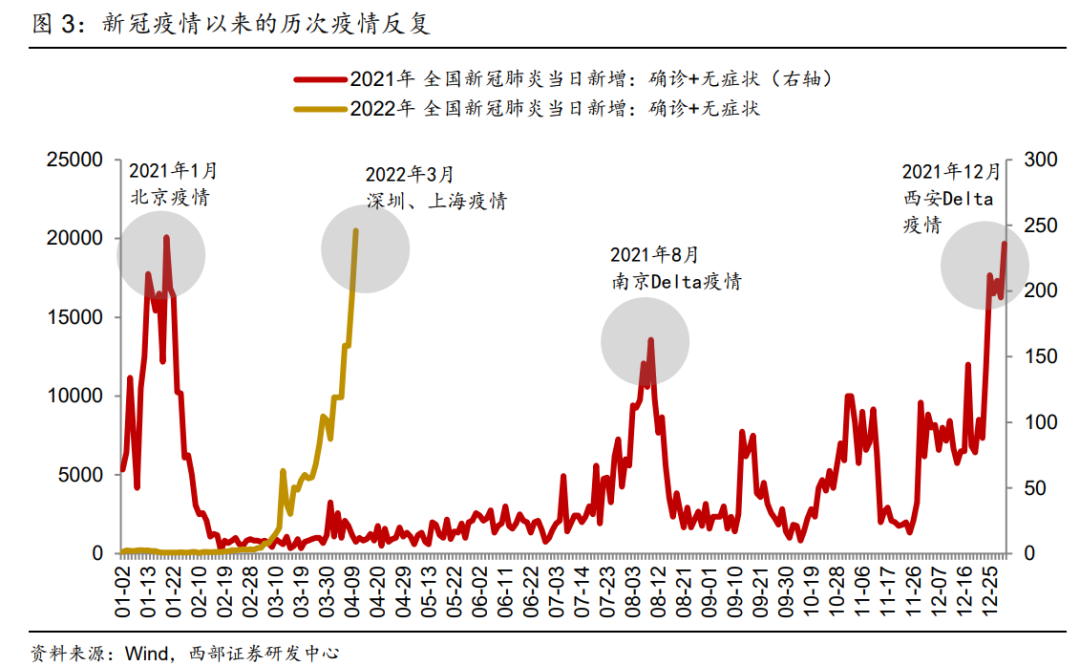

北京的疫情反复多与境外输入关联,以2021年1月顺义区聚集性疫情为例,溯源显示病毒来自冷链物流,凸显口岸城市的输入性风险,而南京疫情(2021年7月)则起源于禄口机场的保洁人员感染,Delta变异株通过机场—家庭—社区的链条快速扩散,10天内蔓延至全国15省,暴露了交通枢纽的防控漏洞。

值得注意的是,北京作为国际交往中心,长期面临“外防输入”压力,积累了较成熟的闭环管理经验;南京作为省会城市,此次疫情却因机场外包业务管理疏漏酿成跨省传播,提示防控需兼顾“关键节点”的精细化管控。

防控策略的因地制宜

社会韧性与公众参与的对比

北京依托成熟的社区治理体系,志愿者组织、物资配送等环节表现高效,例如海淀区推出“疫情地图”可视化工具,增强信息透明度,而南京在疫情初期因信息发布滞后引发舆情,后期通过每日新闻发布会重建信任,反映出特大城市的舆情应对需兼顾速度与准确性。

两座城市均出现“核酸排队两小时”等民生痛点,但北京通过“移动检测车进商圈”等创新举措优化服务,南京则借助“无人机喊话”等柔性宣传提升配合度。

长期启示与政策建议

北京与南京的疫情应对,如同中国超大城市治理的“压力测试”,前者展现政治中心的资源调度优势,后者则暴露出快速城市化进程中的管理盲区,随着奥密克戎变异株传播力增强,两座城市仍需在“以快制快”与“最小代价”间寻找动态平衡,而这或许正是中国式疫情防控的核心命题。

(全文共计832字)

注:本文数据截至2022年12月,后续防控政策可能调整,案例分析侧重两城代表性疫情阶段,未涵盖所有细节。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~