2020年以来,新冠疫情对全球城市治理能力提出了严峻考验,广州和上海作为一线城市,因其人口密集、经济活跃和国际交往频繁的特点,成为疫情防控的重点区域,两地在疫情政策上既有共性,也存在差异,本文将从防控策略、政策执行、社会反响及未来挑战等角度,对比分析广州与上海的疫情政策,探讨其背后的逻辑与成效。

广州与上海的疫情防控策略

广州:快速响应与精准防控

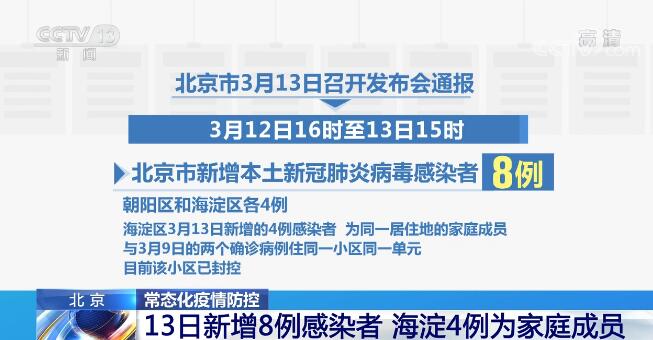

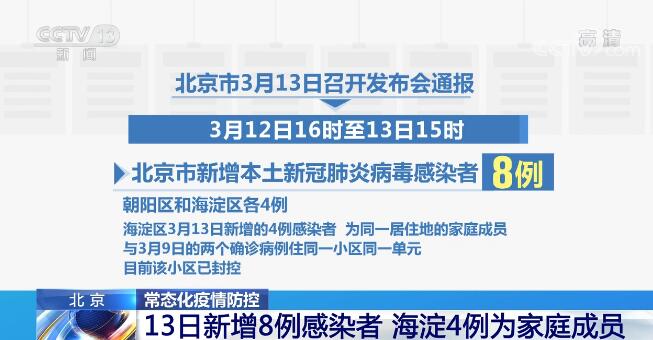

广州作为华南经济中心,人口流动性强,疫情输入风险高,在2021年5月的Delta变异株疫情和2022年4月的Omicron疫情中,广州采取了“快速响应+精准防控”的策略:

- 快速封控与流调:发现病例后迅速划定高风险区,并通过大数据追踪密接者。

- 分级管控:按风险等级实施“封控区、管控区、防范区”三区管理,减少对整体经济的影响。

- 常态化核酸筛查:在疫情高发期推行“48小时核酸证明”出入公共场所。

上海:动态清零与精细化治理

上海在2022年春季遭遇Omicron大规模传播,初期尝试“精准防控”,但因病毒传播力过强,最终转向“全域静态管理”:

- 动态清零调整:初期以“最小代价”控制疫情,后期因病例激增实施封控。

- 保供体系:通过社区团购和政府配送保障物资,但初期出现短暂混乱。

- 差异化政策:后期分阶段复工,优先恢复重点企业生产。

对比:广州更侧重“早发现、快处置”,上海则因国际交往频繁面临更大压力,政策调整更灵活。

政策执行与社会反响

广州的成效与争议

- 成效:Delta疫情在1个月内控制,未大规模外溢;Omicron疫情未全面封城,经济影响较小。

- 争议:部分市民对频繁核酸检测感到疲惫,个别区域管控被批“一刀切”。

上海的挑战与反思

- 成效:最终实现社会面清零,保障了关键产业(如汽车制造)的供应链。

- 争议:封控初期物资短缺引发不满,部分基层执行僵化,外企对营商环境的担忧上升。

社会心态差异:广州因经验丰富,公众配合度较高;上海因封控突然,部分群体出现焦虑情绪。

政策背后的逻辑与城市特点

-

广州:务实与效率优先

- 作为“南大门”,广州更注重防控速度,避免影响外贸和制造业。

- 基层治理能力较强,城中村等难点区域防控经验丰富。

-

上海:平衡开放与安全

- 国际航班、外资企业密集,政策需兼顾经济与防疫。

- 精细化治理传统在疫情中遭遇挑战,倒逼流程优化(如“场所码”普及)。

未来挑战与政策优化方向

-

共同挑战

- 病毒变异:新毒株可能突破现有防控体系。

- 经济压力:长期防控如何避免对中小企业的冲击。

- 公众疲劳:部分民众对常态化防疫产生倦怠。

-

差异化应对

- 广州:需提升城中村、批发市场等脆弱区域的防控韧性。

- 上海:优化应急预案,加强封控期间的物资配送与医疗资源配置。

-

政策建议

- 科技赋能:推广AI流调、无人配送等技术。

- 分级响应:建立更科学的疫情风险评估模型。

- 公众沟通:增强政策透明度,减少信息不对称。

广州与上海的疫情政策反映了两种治理思路:广州以“快”制胜,上海更重“平衡”,两地需在动态清零框架下,探索更具可持续性的防控模式,为超大城市应对公共卫生危机提供参考。

(全文约1200字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~