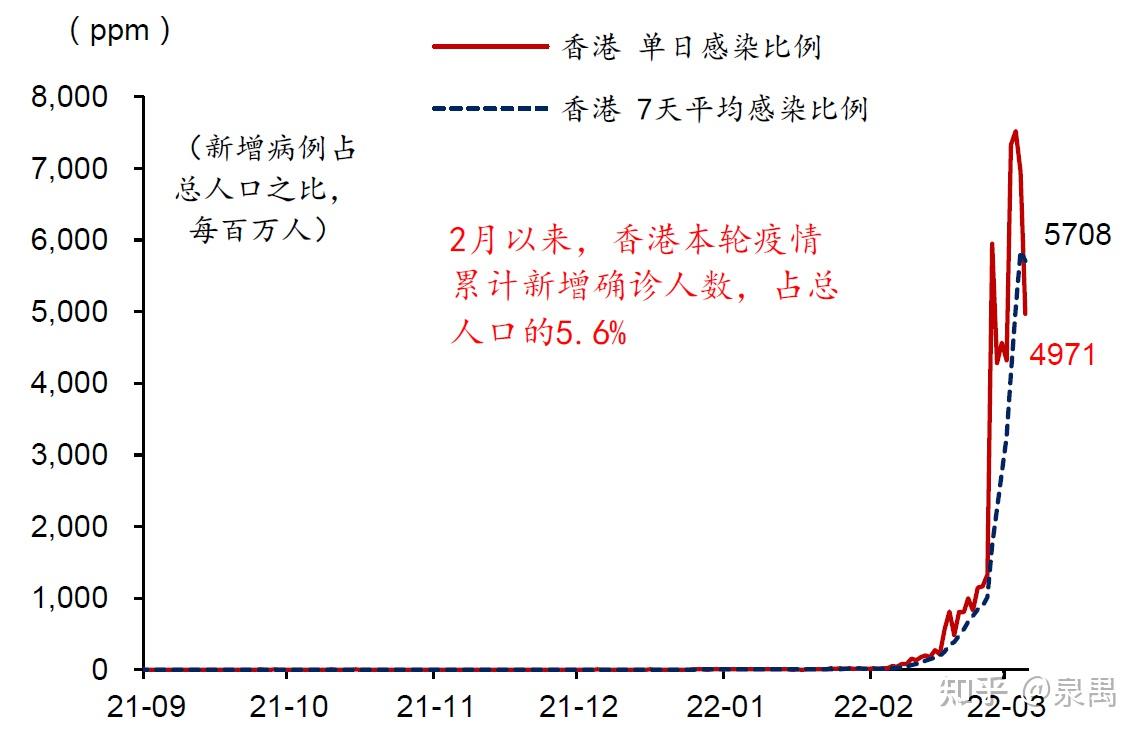

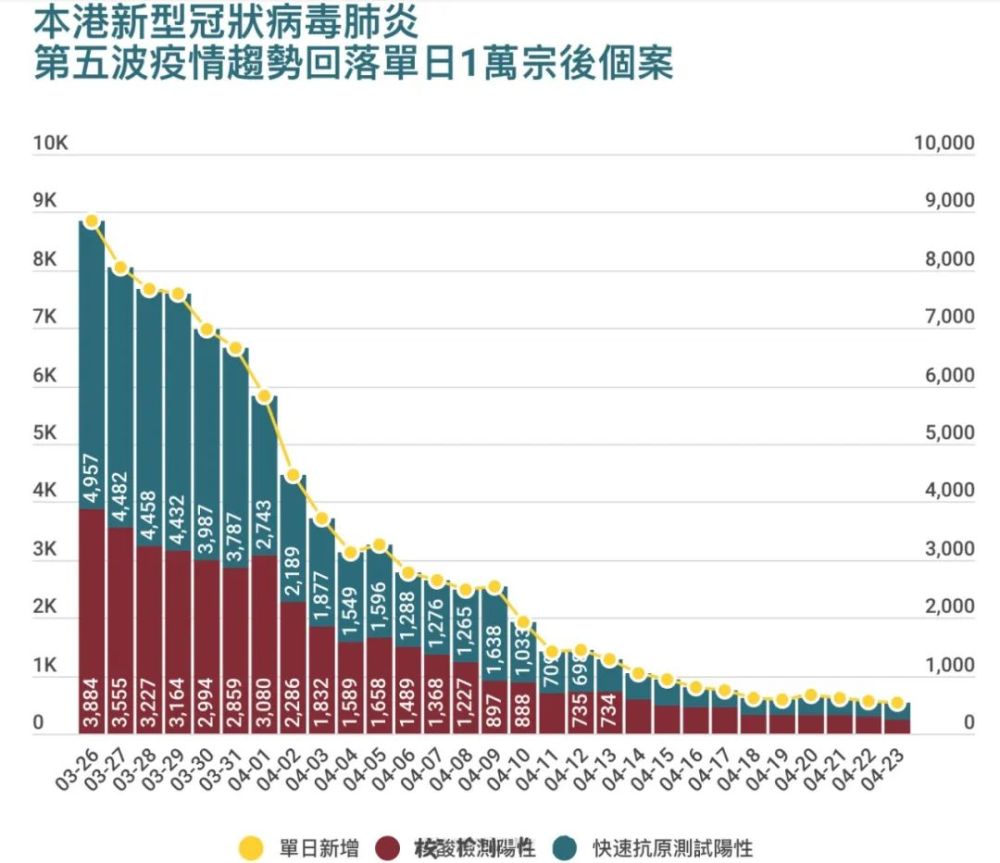

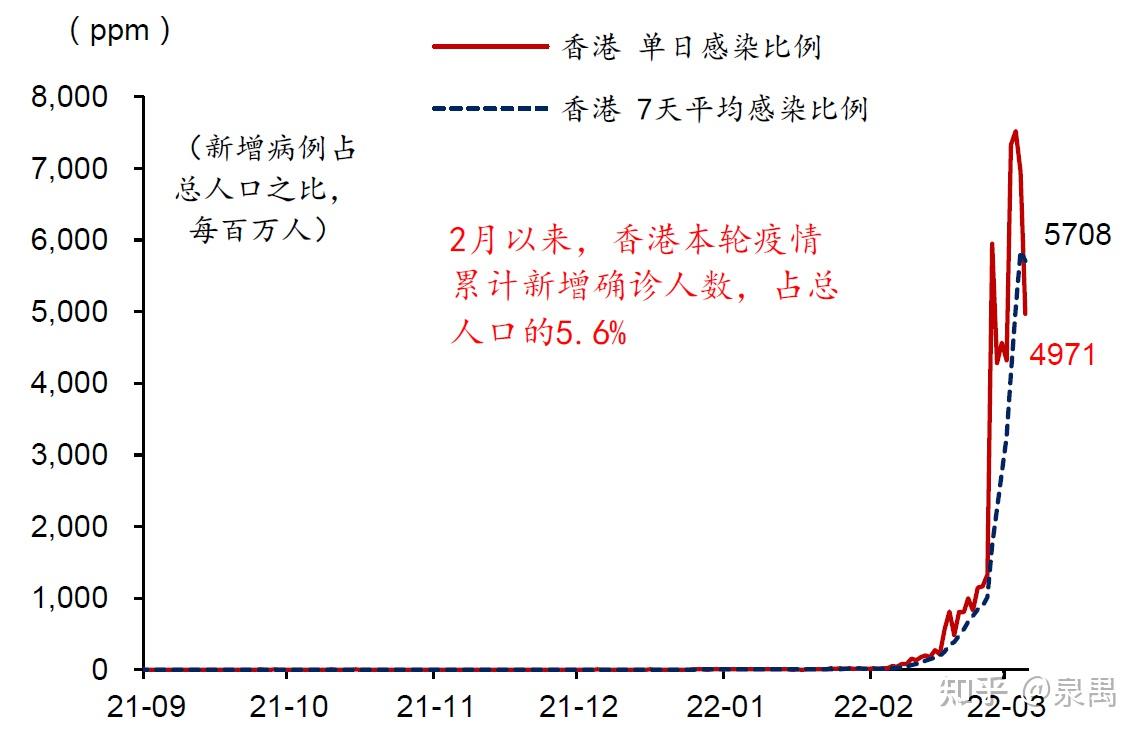

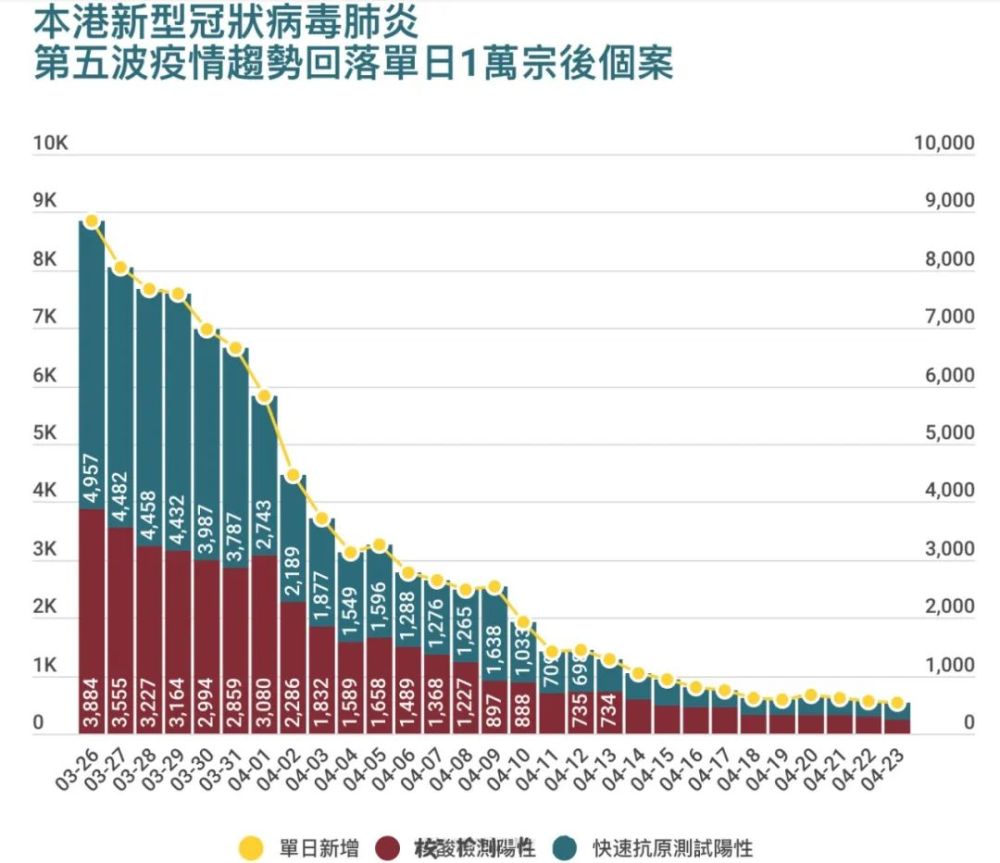

香港第五波新冠疫情持续恶化,单日新增确诊病例屡创新高,由于香港与内地人员往来密切,疫情通过跨境流动向广东等省份扩散的风险显著增加,这一现象引发广泛关注:如何平衡疫情防控与经济民生?两地协作机制是否存在漏洞?本文将分析香港疫情对内地的影响、当前防控措施的成效,并提出加强区域协作的建议。

香港疫情现状与外溢压力

-

香港疫情爆发的原因

- 奥密克戎变异株的传播力:香港本轮疫情以奥密克戎BA.2亚型为主,其传染性是原始毒株的6-8倍,导致社区传播迅速失控。

- 疫苗接种率不足:截至2022年底,香港60岁以上老年人全程接种率仅为65%,远低于内地的90%以上,重症和死亡病例集中于此群体。

- 医疗资源挤兑:公立医院病床使用率超负荷,部分轻症患者需居家隔离,加剧社区传播风险。

-

对内地的输入性风险

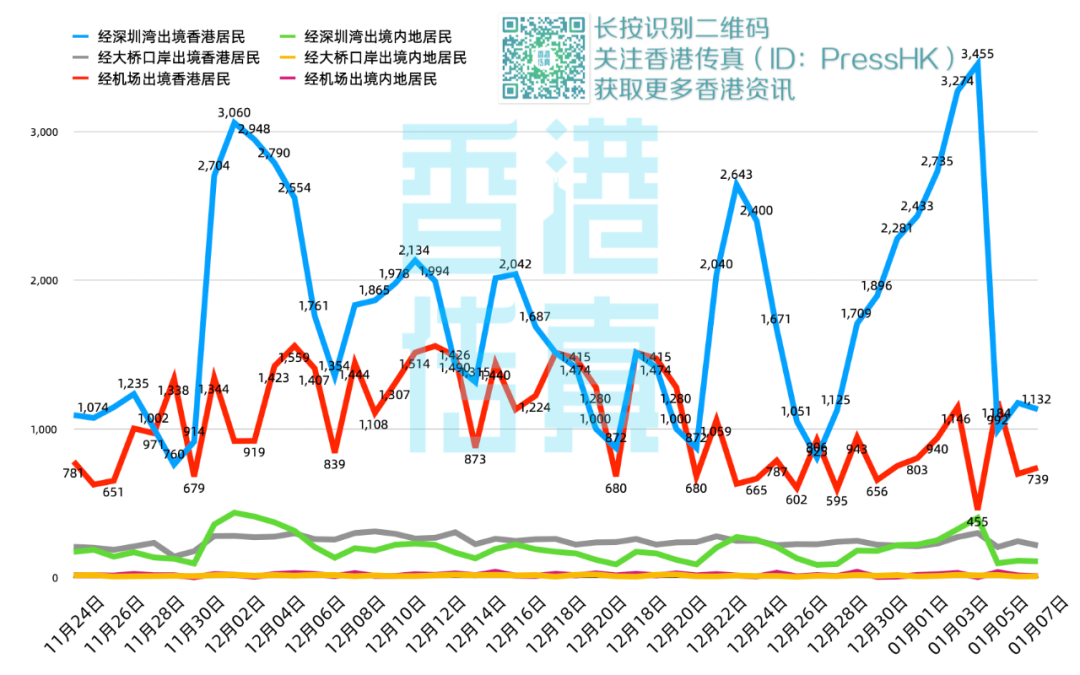

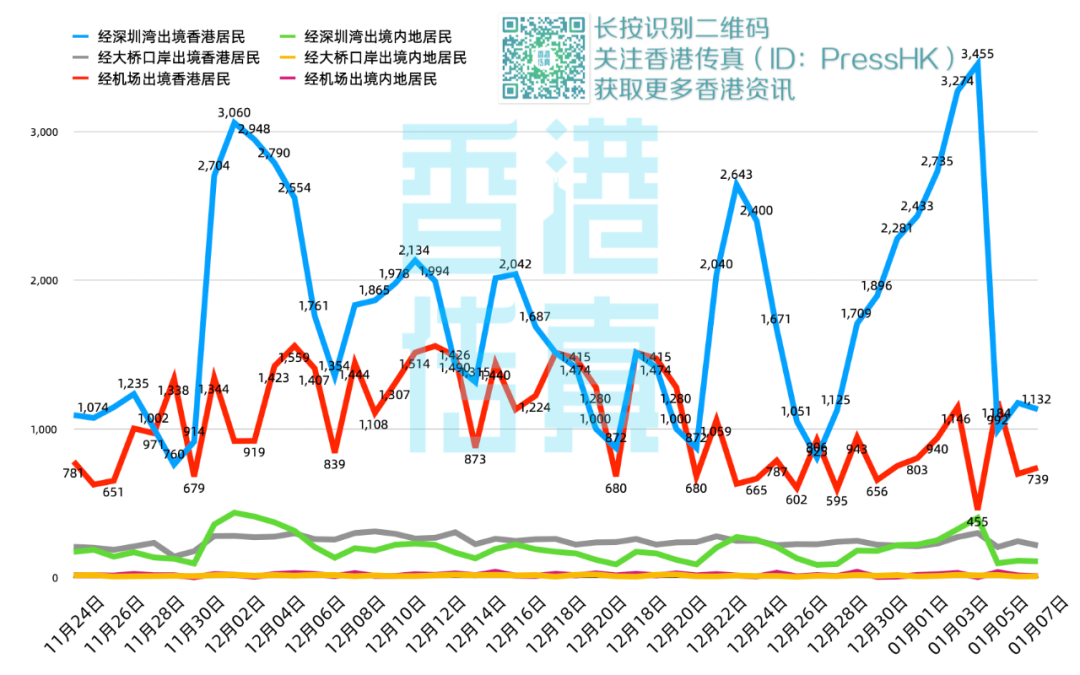

- 跨境人员流动:尽管香港与内地实行“闭环管理”,但货运司机、跨境工作人员及紧急事由入境者仍可能成为传播链缺口,2月以来,深圳、珠海等地已报告多例香港输入关联病例。

- 物资运输的潜在风险:供港生鲜食品、快递包裹等物品的消杀环节若存在疏漏,可能成为病毒载体。

内地防控措施与应对策略

-

强化口岸管控

- “闭环泡泡”管理:对跨境货车司机实行“两点一线”闭环运输,要求每日核酸检测,减少与社会面接触。

- 熔断机制升级:暂停高风险地区航班和陆路口岸通行,如深圳湾口岸曾因疫情暂停旅客通关。

-

本地应急响应

- 快速流调与隔离:广东多地启动“7天3检”政策,对香港入境人员实施14天集中隔离+7天居家监测。

- 方舱医院预备:深圳、广州等地扩建隔离设施,以应对可能的大规模输入病例。

-

科技手段辅助

- 健康码互通:粤康码与香港“安心出行”APP数据对接,实现行程轨迹可追溯。

- 无人机消杀:在口岸区域采用无人机喷洒消毒剂,降低环境传播风险。

挑战与争议

-

经济与防疫的平衡

- 香港是内地对外贸易的重要窗口,严格的通关限制可能导致供应链延误,2021年,内地经香港转口的贸易额占外贸总量的12%,长期“封关”将冲击经济。

- 跨境家庭、商务人士的诉求难以满足,部分群体呼吁分阶段放宽隔离政策。

-

区域协作的短板

- 信息共享滞后:香港的病例追踪系统与内地存在数据壁垒,导致密接者排查效率不足。

- 资源分配不均:香港缺乏方舱医院建设经验,需依赖内地支援,但协调机制仍需优化。

加强联防联控的建议

-

建立疫情联防联控指挥部

由国务院港澳办牵头,粤港两地政府参与,统一调度医疗物资、人员隔离等资源。

-

推动疫苗接种互认

认可香港接种的复必泰疫苗记录,鼓励跨境人群完成加强针接种。

-

完善应急支援机制

内地可派遣医疗队赴港协助核酸检测,同时共享抗疫中药方案,降低重症率。

-

探索“动态清零”下的有限通关

对完成全程接种且持有48小时阴性证明的商务人士,试行“绿色通道”闭环管理。

香港疫情涌入内地,既是挑战,也是深化区域协作的契机,唯有坚持科学防控、强化数据互通、平衡多方利益,才能筑牢“外防输入”的防线,两地应携手共克时艰,为后疫情时代的经济复苏奠定基础。

(全文约1200字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~