2020年初,新冠疫情席卷全球,香港作为国际金融中心和人口密集城市,面临严峻挑战,为遏制病毒传播,香港特区政府实施了一系列疫情限制措施,从早期的“清零”政策到后期的“与病毒共存”,这些措施不仅影响了市民的日常生活,也对经济、社会心理和国际形象产生了深远影响,本文将梳理香港疫情限制措施的演变过程,分析其成效与争议,并探讨后疫情时代的启示。

香港疫情限制措施的阶段性演变

-

初期严格防控(2020-2021年)

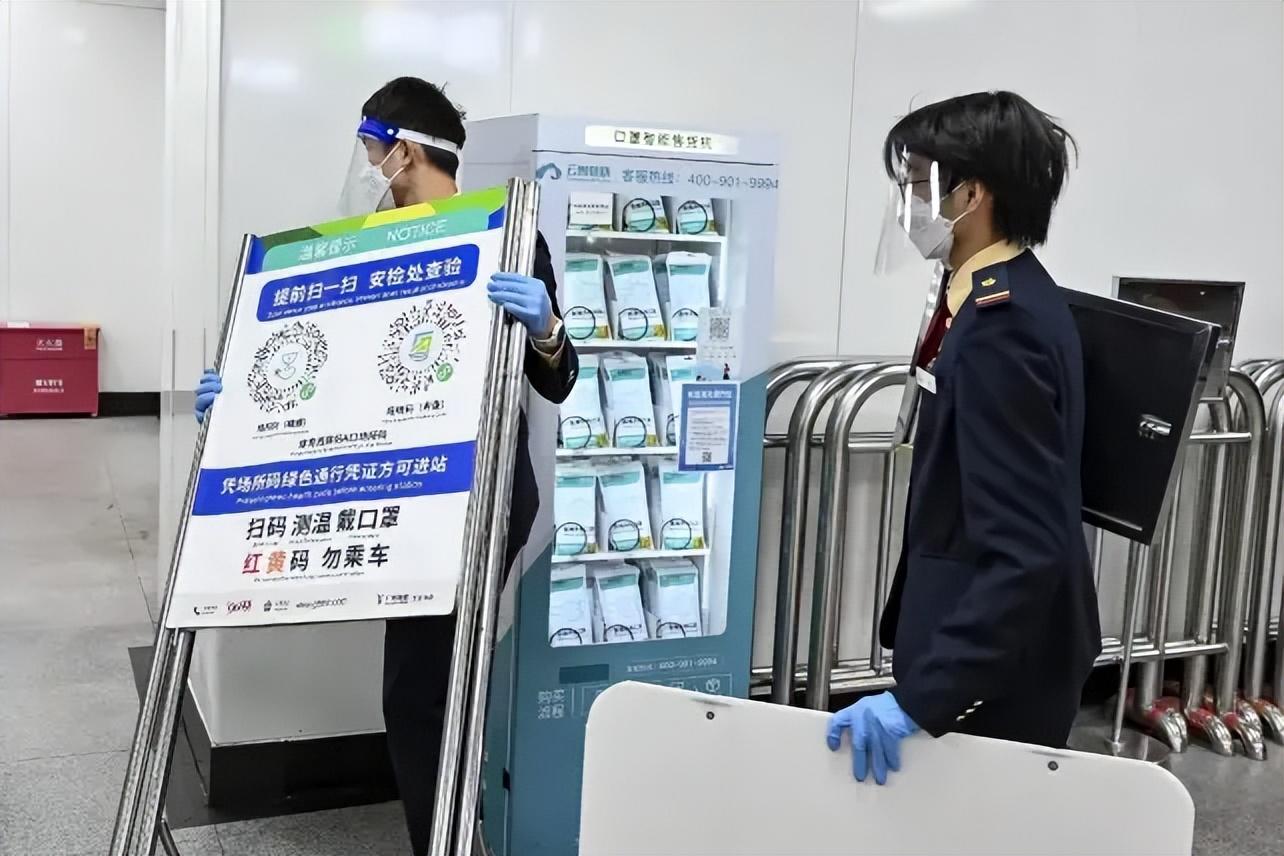

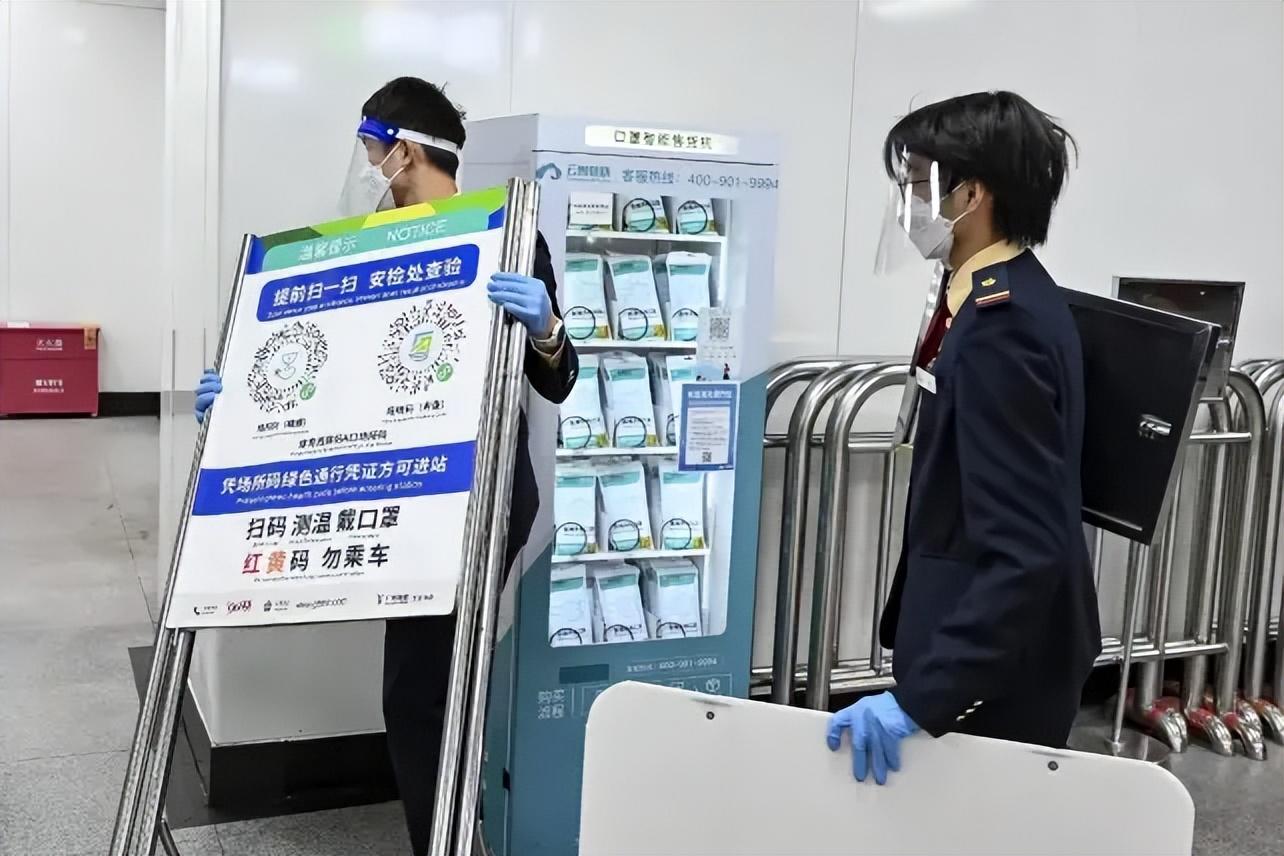

- 边境管控与隔离政策:香港在疫情初期迅速关闭部分口岸,要求入境者接受14-21天强制隔离,并推行“健康码”系统(“安心出行”APP)。

- 社交距离措施:包括餐厅限聚令(每桌不超过4人)、公共场所口罩令、娱乐场所暂停营业等。

- “动态清零”目标:通过大规模检测、强制隔离和局部封锁(如“围封强检”)试图切断传播链。

-

Omicron冲击与政策调整(2022年)

- 2022年初,Omicron变种导致香港疫情暴发,单日确诊数一度突破5万例。

- 政府加强限制:禁止堂食、关闭健身房等场所,并推行“疫苗通行证”,要求市民接种疫苗才能进入公共场所。

- 争议与矛盾:严格的隔离政策导致医疗资源挤兑,部分市民因无法及时入院而在家中隔离,引发社会不满。

-

逐步放开(2022年底-2023年)

- 随着疫苗接种率提升(2022年底两剂接种率达90%),香港开始与国际接轨,取消入境隔离政策,改为“0+3”(三天医学监测)。

- 2023年初,全面取消口罩令和社交距离限制,标志着香港正式进入“后疫情时代”。

限制措施的成效与争议

-

积极效果

- 低死亡率:香港的疫苗接种率高(尤其是老年人),2023年新冠死亡率降至0.1%以下,远低于全球平均水平。

- 医疗系统韧性:尽管经历Omicron冲击,公立医院通过增设临时病床和分流机制避免了全面崩溃。

-

社会与经济代价

- 经济受损:旅游、零售业遭受重创,2022年GDP下降3.5%,小型企业倒闭潮涌现。

- 心理压力:长期隔离和社交限制导致抑郁、焦虑病例增加,学生网课效率低下等问题凸显。

- 国际形象争议:严格的防疫政策被部分外媒批评为“过度管控”,影响香港作为开放城市的声誉。

-

政策争议焦点

- “清零”可行性:在Omicron高传播性下,清零政策被质疑脱离现实,最终转向“与病毒共存”。

- 公平性问题:低收入群体因无法居家办公或承担检测费用而面临更大风险。

后疫情时代的反思与启示

-

平衡公共卫生与自由

香港经验显示,极端化的防疫政策难以持久,未来需在科学数据与社会需求间寻找平衡。

-

强化应急体系

需优化医疗资源分配(如增加ICU病床)、建立更高效的疫苗和药物储备机制。

-

社会团结的重要性

疫情期间,志愿组织和社区网络在物资分发、信息传递中发挥了关键作用,凸显社会资本的价值。

-

全球协作的必要性

香港作为国际枢纽,其防疫政策需与全球趋势协调,避免因过度孤立而损害经济活力。

香港的疫情限制措施是一段充满挑战的历程,既有成功的经验(如高疫苗接种率),也有深刻的教训(如政策灵活性不足),随着疫情常态化,香港正逐步恢复国际联系,但如何从这场危机中汲取智慧,构建更具韧性的社会体系,仍是未来长期课题。

(全文约1,050字)

注:可根据需要调整具体案例或数据细节。

暂时没有评论,来抢沙发吧~