香港作为国际金融中心和交通枢纽,自2020年新冠疫情暴发以来,其隔离政策一直是全球关注的焦点,从初期严格的“清零”策略到后期逐步放宽的“与病毒共存”模式,香港的防疫措施经历了多次调整,既反映了科学防疫的复杂性,也凸显了平衡公共卫生与经济发展的两难,本文将梳理香港疫情隔离政策的演变过程,分析其背后的逻辑与挑战,并探讨未来可能的优化方向。

初期严格防控(2020-2021年)

疫情初期,香港借鉴内地经验,采取“动态清零”策略,重点包括:

这一阶段政策有效控制了早期疫情,但也因严格限制引发部分市民不满,尤其是跨境家庭和国际商务人士。

Omicron冲击与政策调整(2022年)

2022年初,Omicron变种导致香港疫情大暴发,单日确诊数一度突破5万例,面对医疗资源挤兑,港府逐步调整政策:

这一阶段的调整体现了从“清零”向“减重症、减死亡”的过渡。

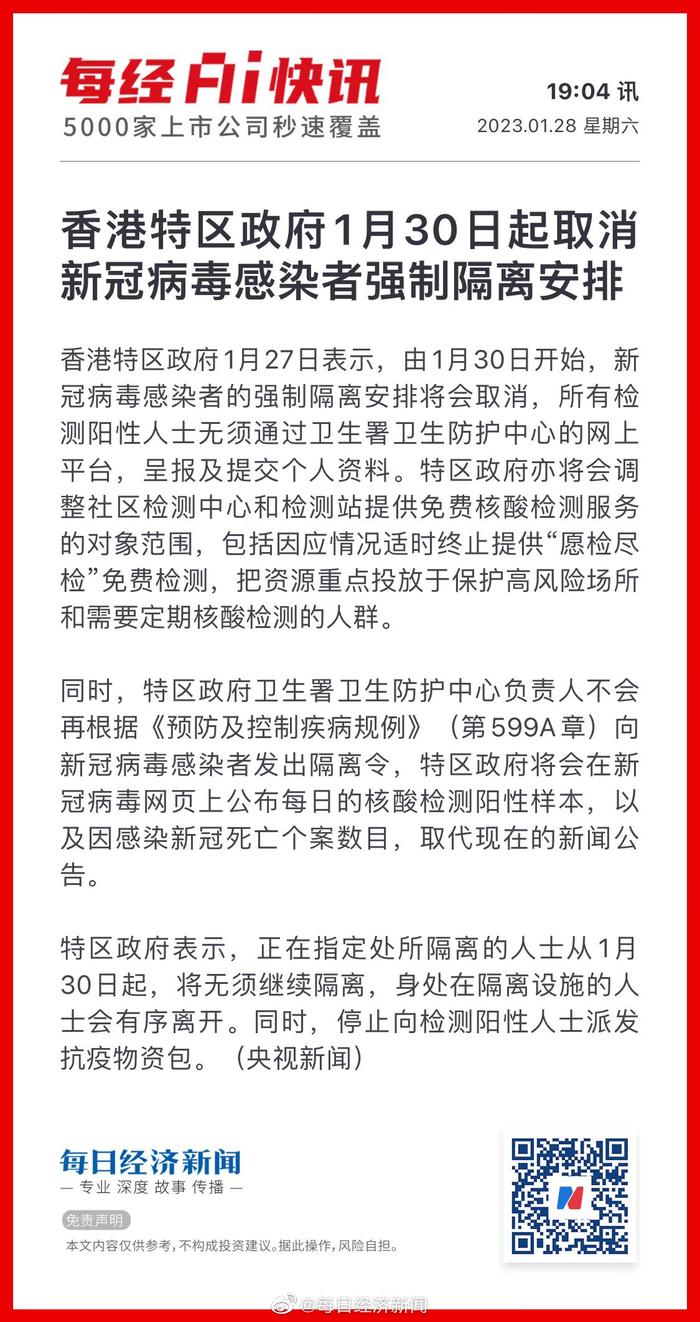

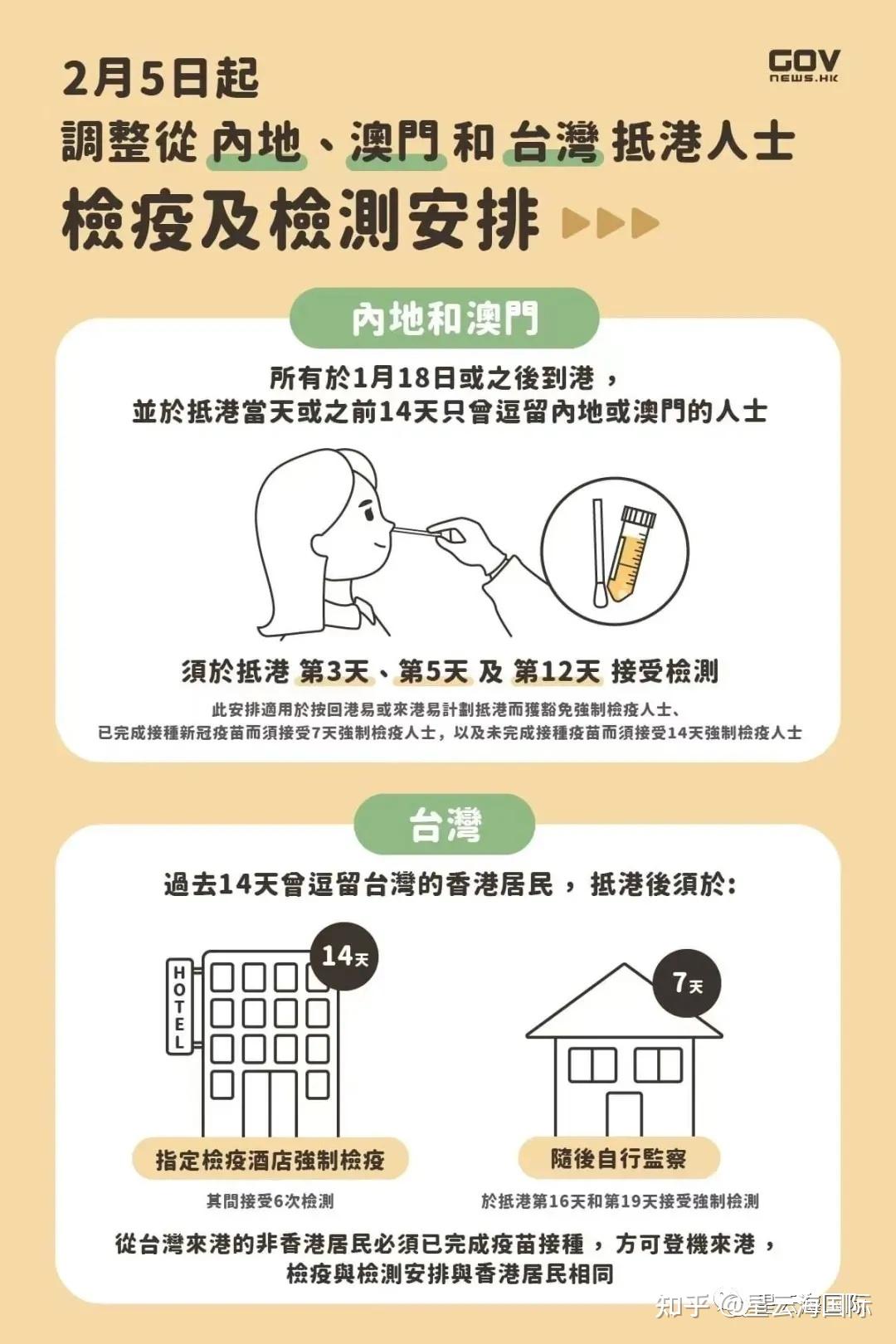

全面放开与国际接轨(2023年后)

随着全球防疫常态化,香港于2023年取消入境隔离和核酸检测要求,仅保留高风险场所的口罩令,政策转向的背后是经济复苏压力和国际竞争需求,但也导致短期内感染率上升。

社会成本与经济压力

科学性与灵活性的平衡

公众信任与执行难题

分层防控的必要性

未来政策需更精准:

科技与人性化结合

区域协作与国际协调

香港的疫情隔离政策是特殊环境下多方博弈的结果,其经验表明:没有“完美”的防疫策略,只有不断适应变化的科学决策,香港需在公共卫生、社会民生与国际竞争力之间找到动态平衡点,而这不仅依赖政策优化,更需全社会的共识与协作。

(全文共计约850字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~