北京新冠疫情数据引发公众关注,其中治愈率偏低的现象成为讨论焦点,与其他地区相比,北京作为超大型城市,其疫情防控的复杂性和特殊性可能导致治愈率数据呈现不同趋势,本文将从医疗资源分配、病例结构、防控政策、统计口径等角度,深入分析北京疫情治愈率偏低的原因。

医疗资源紧张与重症救治压力

北京虽拥有全国顶尖的医疗资源,但面对疫情集中暴发时,仍可能出现短期医疗挤兑。

- 重症病例集中收治:北京作为国家医疗中心,承担了大量外地转诊的重症患者,这类病例治疗周期长、难度大,直接拉低整体治愈率,2022年底奥密克戎流行期间,北京三甲医院ICU床位使用率一度超过90%。

- 分级诊疗尚未完全覆盖:部分轻症患者仍积压在三甲医院,挤占重症救治资源,导致出院速度放缓,相比之下,某些地区通过方舱医院快速分流轻症,显著提升了治愈效率。

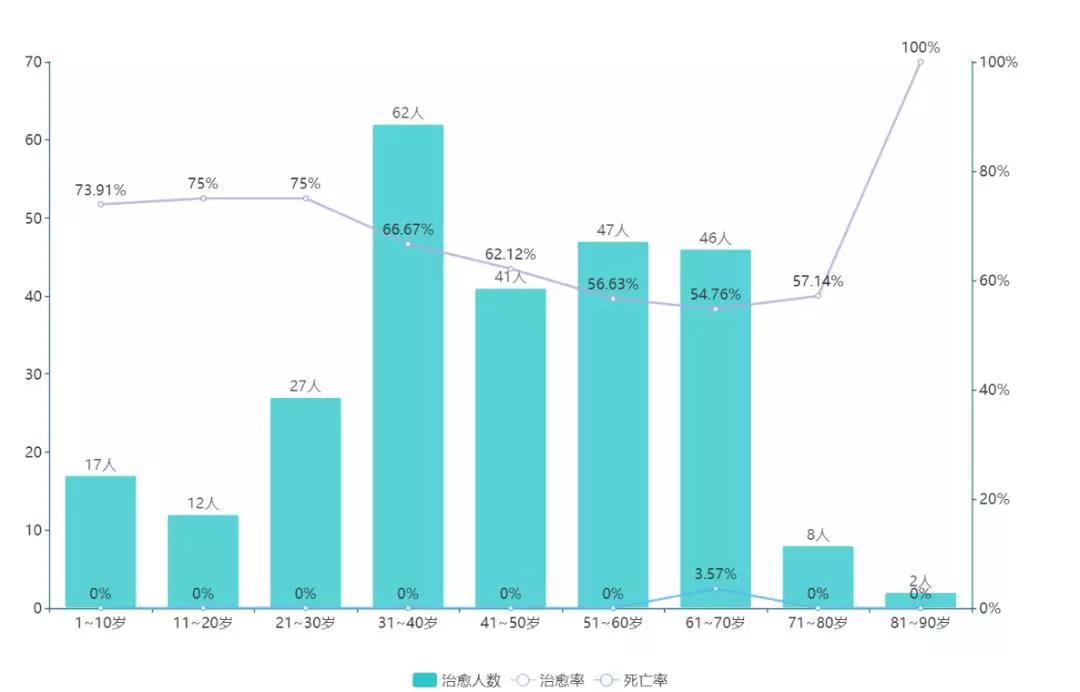

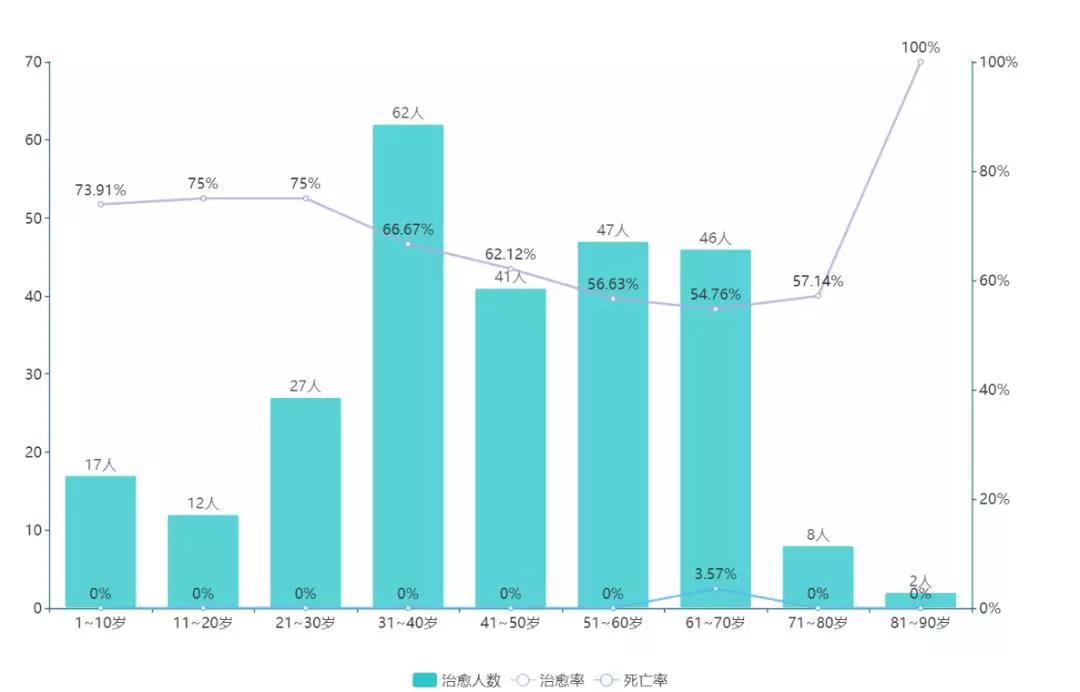

病例结构差异:老年人口与基础疾病占比高

北京常住人口中,60岁以上老年人占比达19.6%(2021年数据),且多数感染者合并高血压、糖尿病等基础病。

- 临床治疗难度大:老年患者免疫力较弱,病毒清除时间延长,甚至需多学科协作治疗。

- 康复标准更严格:北京对治愈出院的标准可能更谨慎,例如要求连续多次核酸阴性、肺部影像学改善等,导致统计周期拉长。

防控政策与统计口径的影响

- “动态清零”时期的严格管控:在早期阶段,北京执行严格的“清零”政策,无症状和轻症患者需集中隔离观察,直至完全符合出院标准,客观上延长了治愈时间。

- 数据统计的透明度差异:部分城市可能将“无症状感染者解除隔离”纳入治愈统计,而北京则可能区分“临床治愈”与“隔离解除”,导致数据表现不同。

病毒变异与治疗方案调整

随着毒株变异,北京往往率先面对新亚型的挑战,XBB系列毒株潜伏期长、复阳率高,可能导致患者需要更长时间达到出院标准,抗病毒药物(如Paxlovid)的应用需个体化评估,进一步影响治疗进度。

社会心理与就医习惯

北京居民对健康的敏感性较高,部分患者倾向于延长住院观察,即使达到出院标准仍选择保守治疗,媒体对疫情的密集报道也可能放大公众对“治愈率”的焦虑。

对比分析:为何部分城市治愈率更高?

海、广州为例:

- 上海:2022年疫情中通过方舱医院快速收治轻症,7天内转阴即可解除隔离,治愈率数据显著提升。

- 广州:气候温暖、人口结构年轻,轻症占比高,且早期推广中医药干预,缩短了疗程。

治愈率≠防控成效,需综合评估

北京的治愈率偏低并非单一因素所致,而是医疗资源分配、人口结构、政策执行等多重作用的结果,这一数据本身不能简单等同于防控不力,相反,它可能反映了对重症患者的高度重视,通过优化分级诊疗、加强社区健康管理、推动抗病毒药物普及,北京有望在保障医疗质量的同时提升治愈效率。

(全文共计约850字)

注:本文基于公开数据和学术研究,具体治愈率计算需以官方发布口径为准。

暂时没有评论,来抢沙发吧~