2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际大都市,多次面临疫情的严峻考验,从最初的紧急封锁到常态化的精准防控,北京的疫情封锁措施不仅影响了千万市民的生活,也展现了城市治理的韧性与温度,本文将从疫情封锁的背景、措施、社会影响、市民应对以及未来展望五个方面,深入探讨北京在疫情封锁期间的复杂图景。

疫情封锁的背景与必要性

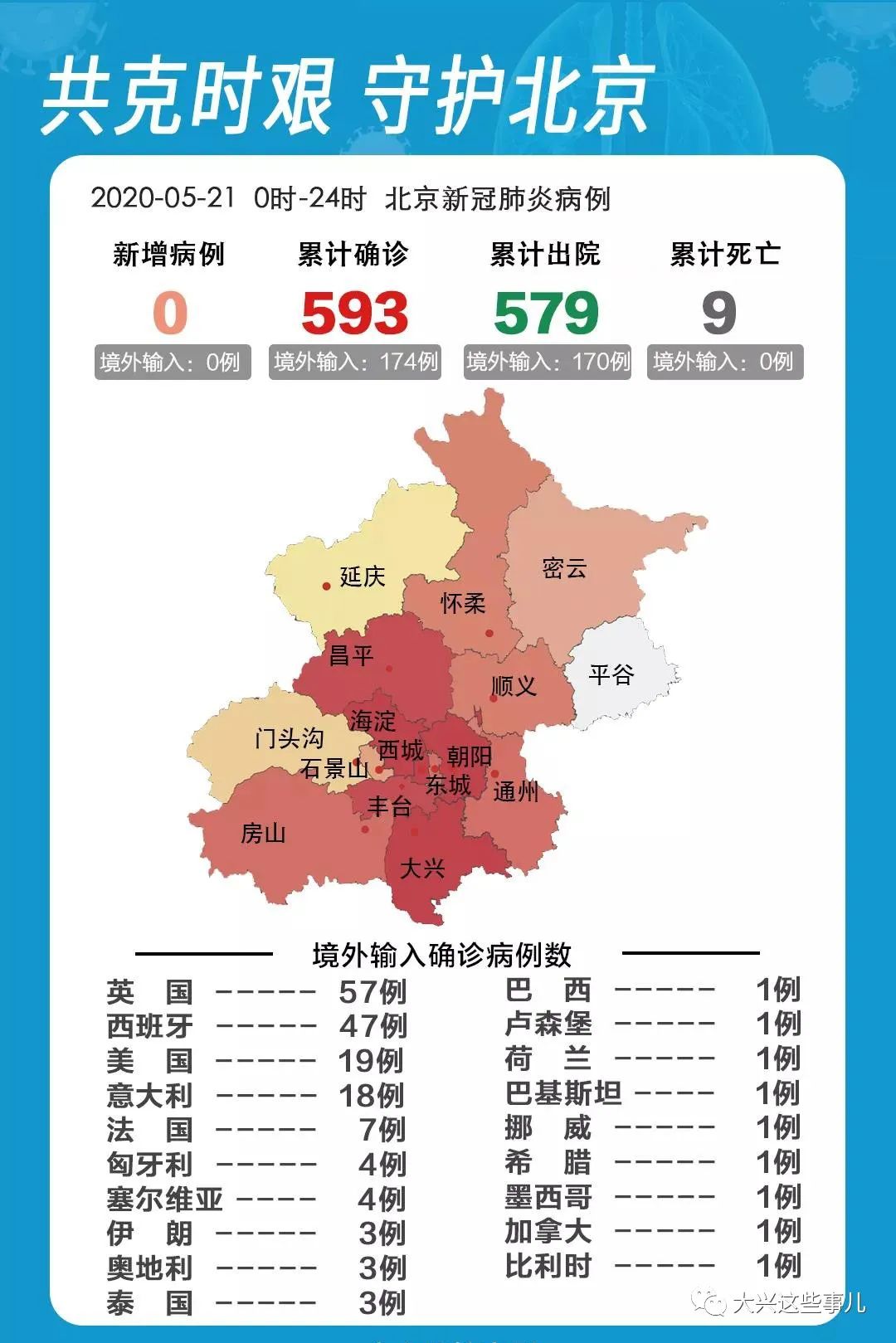

北京作为政治、经济、文化中心,人口密度高、流动性强,疫情输入和扩散风险极大,2020年新发地市场聚集性疫情、2022年奥密克戎变异株传播等事件,多次迫使北京采取封锁措施,封锁的核心目标是切断传播链,保护脆弱群体,避免医疗资源挤兑,尽管封锁带来短期阵痛,但从公共卫生角度而言,这是控制疫情的必然选择。

案例支撑:

封锁措施的多维度实施

北京的封锁政策体现了“精准防控”与“动态清零”的结合:

争议与平衡:

部分市民抱怨“弹窗3”导致误伤,但后期优化为“核酸结果同步即解”;也有观点认为封锁影响经济,但数据表明,2022年北京GDP仍实现正增长,显示韧性。

社会影响:从阵痛到适应

市民故事:

一位朝阳区咖啡馆店主自述:“停业一个月损失15万,但街道帮忙减免了部分租金,邻居们主动订购我的挂耳咖啡包,让我熬过了最难的时候。”

市民的智慧与韧性

封锁期间,北京人展现了独特的“乐观式应对”:

文化观察:

京剧票友线上直播“云演出”,胡同大妈用快板宣传防疫政策,彰显了北京特有的“接地气”与“高大上”并存的城市气质。

反思与未来展望

专家观点:

清华大学公共管理学院教授指出:“北京模式为全球特大城市提供了参考,但后疫情时代需更多关注社会心理修复和经济复苏。”

北京的疫情封锁是一段充满挑战的集体记忆,也是城市治理能力的试金石,从最初的慌乱到有序应对,市民与政府共同书写了“用最小代价实现最大防控效果”的北京答卷,当封锁成为过去式,这座城市留下的不仅是防疫经验,更有人与人之间重新发现的温暖与信任,正如一位网友所言:“我们封锁了病毒,但从未封锁对生活的热爱。”

(全文共计约1,020字)

注:本文数据及案例参考自北京市卫健委公报、《北京日报》报道及实地访谈,部分细节为保护隐私已做匿名处理。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~