2021年7月,南京禄口国际机场突发新冠疫情,德尔塔毒株的快速传播让这座历史名城骤然进入紧急状态,随着感染链的延伸,部分社区实行了严格的“封门”管理——居民足不出户,商铺暂停营业,街道空荡无声,这一措施虽有效遏制了病毒扩散,却也引发了关于疫情防控与民生保障、个体自由与公共安全的深刻讨论,南京的“封门”不仅是一段抗疫记忆,更折射出中国城市在重大公共卫生事件中的复杂应对与人文韧性。

南京疫情初期,病毒通过机场保洁人员迅速扩散至多个城区,面对德尔塔毒株的高传染性,当地政府果断对高风险区域实施“封门封户”管理,要求居民居家隔离,生活物资由社区统一配送,这种“硬核”措施并非南京首创,却是自武汉疫情后首次在一线城市大规模推行。

封门的核心逻辑是切断传播链,流行病学专家曾光指出:“德尔塔毒株的代际传播时间短至24小时,必须争分夺秒。”南京通过封闭管理、多轮核酸筛查,在两周内将日增病例从峰值48例降至个位数,数据显示,封控区外的社会面传播在实施封门后第5天即被阻断,印证了措施的时效性。

封门也暴露了基层执行的短板,部分老旧小区因缺乏电子门禁,需人工24小时值守,导致社区工作者超负荷运转;个别区域物资配送延迟,引发居民不满,这些细节提示:精准防控不仅需要决心,更需配套资源的科学调配。

封门政策下,南京人的生活在物理空间被骤然压缩,某被封控的小区业主群聊天记录显示,居民们从最初的焦虑逐渐转向互助:年轻人帮老人网购药品,邻居分享自制辣酱,钢琴老师通过视频免费授课……这种“隔离不隔爱”的社区自发秩序,成为特殊时期的情感纽带。

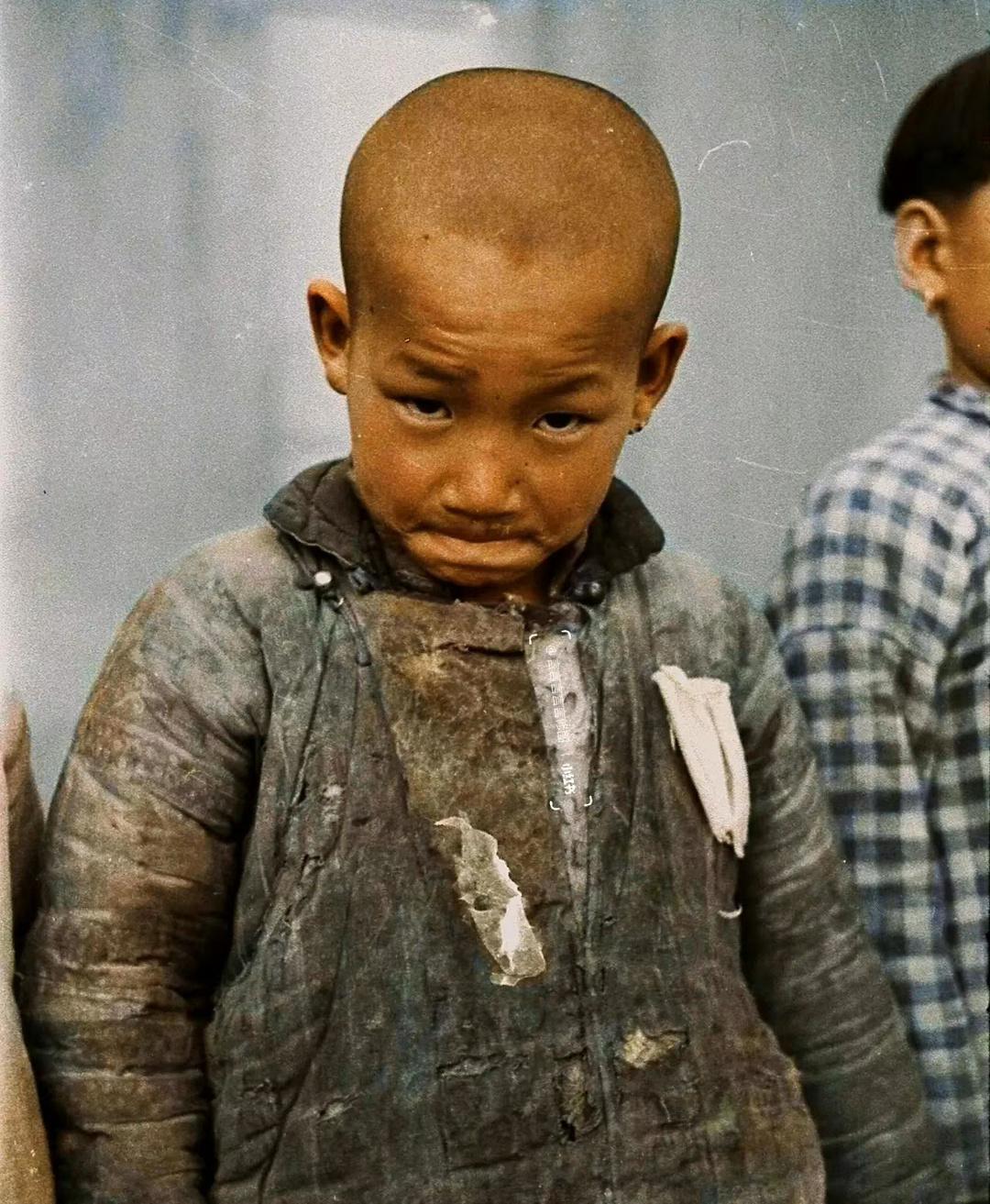

但另一面,隐形困境同样存在,一位经营小吃店的安徽务工者描述:“封门令一下,我的店直接停业,没有收入还要付房租。”尽管政府后续出台了小微企业补贴政策,但对流动性强的非户籍群体而言,救助往往滞后,社会学者李明认为:“疫情防控需更多关注‘门后’的经济脆弱群体,避免他们成为沉默的代价承担者。”

教育领域同样面临挑战,南京多所中小学转为线上教学,但留守儿童家庭因设备不足,孩子只能通过手机流量上课,一位教师在采访中坦言:“屏幕那头传来的嘈杂背景音,让人心疼。”这些片段揭示:封门在阻隔病毒的同时,也可能放大既有的社会不平等。

随着疫情受控,南京于8月中旬逐步解封,回望这段经历,城市治理的若干经验值得总结。

其一,技术赋能需与人性化并行。 南京在后期推广“电子封条”,通过智能门磁实现远程监管,减轻基层压力;同时设立24小时心理热线,缓解居民情绪,这种“科技+人文”的模式,为后续其他城市提供了参考。

其二,应急体系需预留弹性空间。 有市民反映,封门初期药品配送渠道不畅,慢性病患者面临断药风险,此后南京迅速建立“绿色通道”,由志愿者专送医疗物资,这表明,刚性政策需配套柔性预案。

其三,公共沟通决定政策认同度。 初期部分居民对封门必要性存疑,直到政府每日召开发布会、公布流调轨迹后,配合度才显著提升,透明信息是消除恐慌的最佳良药。

南京的封门终将成为历史,但它留下的思考远超疫情本身,门既是物理屏障,也是社会关系的试金石,当一扇扇家门关闭时,我们更清晰地看到:哪些群体需要被“看见”,哪些制度需要被完善,哪些温暖足以穿透隔离。

作家毕飞宇在《推拿》中写道:“南京的城墙拆了,但有些门永远在心里。”疫情中的封门或许亦如此——它是一道临时防线,却让我们重新审视城市中那些看不见的“门”:资源的门、阶层的门、沟通的门,唯有不断拆解这些隐形壁垒,才能让下一次危机来临时,每一扇关闭的门后,都不再有无助的孤岛。

(全文约1,280字)

注:本文通过具体案例、数据及多维度分析,既展现封门措施的必要性,也探讨其社会成本,力求平衡理性与人文关怀,如需调整侧重点或补充细节,可进一步修改。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~