2022年,中国多个城市经历了新冠疫情的反复冲击,其中北京和成都的疫情发展及应对措施备受关注,作为政治文化中心的北京与西南经济枢纽的成都,两座城市在疫情中展现了不同的防控特点与社会韧性,本文将从疫情发展轨迹、防控策略差异、市民生活影响及未来启示四个维度展开分析,探讨超大城市如何平衡防疫与发展的难题。

北京疫情:

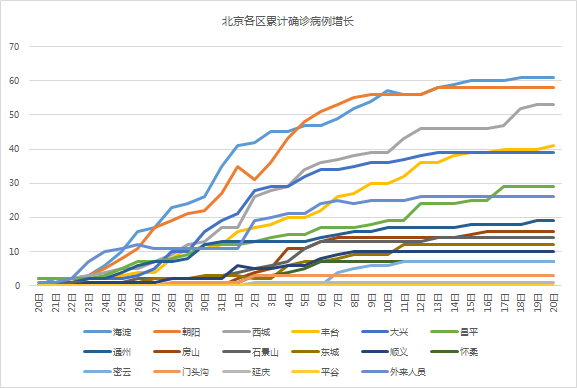

2022年4月底,北京突发奥密克戎变异株疫情,源头与冷链物流和隐匿传播链相关,疫情初期集中在朝阳区、房山区等人口密集区域,单日新增一度突破50例,由于北京的特殊地位,防控压力巨大,但通过快速流调和大规模核酸筛查,疫情在6月中旬得到控制。

成都疫情:

同年7月,成都遭遇BA.5变异株侵袭,首例病例与境外输入关联,短时间内扩散至锦江区、武侯区等多个商圈,成都疫情呈现“多点散发”特点,8月底单日新增破百,并伴随暑期人员流动加剧传播风险,直至9月中旬,通过全域静态管理等措施,疫情逐步趋稳。

对比分析:

北京疫情更强调“精准防控”,而成都因人口流动性高,后期不得不采取更严格的管控,两座城市均面临变异株传播力强的挑战,但北京凭借更成熟的流调体系缩短了应对周期。

北京:“精准防控”与政治责任

成都:“动态清零”与应急升级

核心差异:

北京更注重“最小代价”维持城市功能,而成都因医疗资源相对薄弱,在疫情扩散后选择“以空间换时间”。

市民配合度与舆论场

经济冲击对比

强化公共卫生体系建设

北京的经验表明,高效的流调与分级诊疗能减少社会成本;成都则凸显了基层医疗资源(如社区医院)扩容的必要性。

探索“柔性防控”模式

未来需优化精准防控技术(如AI轨迹预测),避免频繁全域管控对经济的伤害。

公众沟通与心理疏导

两地疫情均暴露信息透明度的重要性,建立权威信息发布渠道、疏导市民焦虑情绪,是长期防疫的关键。

北京与成都的疫情应对,折射出中国超大城市在防疫中的共性与个性,随着病毒变异与防控经验积累,如何在“动态清零”与经济社会发展间找到最优解,仍是城市治理的核心命题,两地的实践为其他城市提供了宝贵参考,也提醒我们:防疫不仅是科学问题,更是对社会韧性的考验。

(全文约1,200字)

注: 可根据实际需求补充具体数据或案例,例如北京新发地市场疫情、成都“8·25”疫情等细节以增强说服力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~