2020年新冠疫情暴发以来,口罩成为中国人日常生活的“标配”,在北京这样人口密集的超大城市,公共交通系统成为防疫重点,公交车“戴口罩”的要求不仅是一项政策,更折射出市民对公共卫生的集体认知,尽管疫情防控已进入新阶段,但北京公交车上仍常见口罩身影——这既是习惯的延续,也是城市治理与个体责任的微妙平衡。

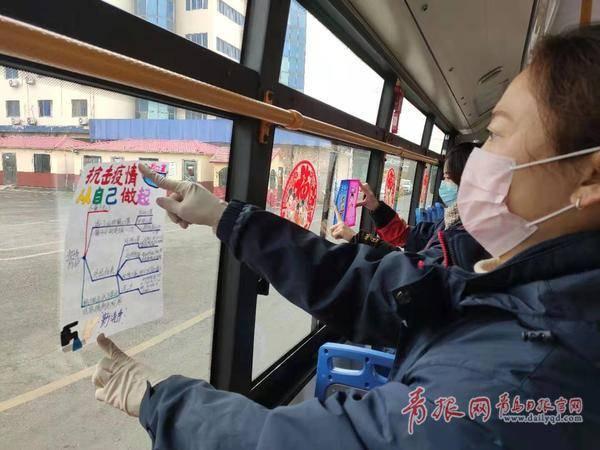

2020年2月,北京市交通委明确要求乘坐公交车必须佩戴口罩,未佩戴者将被劝阻乘车,这一阶段,公交车司机和乘务人员扮演了“监督者”角色,车厢内循环播放的提示语音和醒目标语,强化了防疫的严肃性。

随着防控政策优化,2022年底北京取消公交口罩强制令,但建议“特殊人群在高峰时段佩戴”,政策松绑的背后,是科学防疫与人性化管理的结合,许多市民仍主动选择佩戴口罩,据2023年北京公交集团抽样调查,早高峰时段约40%的乘客持续佩戴口罩,这一现象在冬季或流感高发期更为明显。

健康意识的固化

“戴口罩”从应急措施变为许多人的“肌肉记忆”,在西二旗工作的程序员小林表示:“早晚高峰车厢拥挤,戴口罩能防流感,也能避免吸入灰尘。”类似观点在年轻群体中尤为普遍,反映出对健康风险的长期警惕。

隐性社交规则的建立

在北京的公交文化中,口罩逐渐被赋予“礼貌”属性,一位老年乘客提到:“咳嗽或打喷嚏时戴着口罩,是对别人的尊重。”这种共识的形成,体现了市民自发维护公共空间秩序的意愿。

尽管多数人认同戴口罩的合理性,争议依然存在,部分市民认为“自愿佩戴”应彻底取代任何形式的提醒,避免道德绑架;也有观点指出,个别公交车语音提示仍未更新,可能传递“政策滞后”的信号。

专家指出,北京公交口罩现象的本质是“后疫情时代的社会契约”——当强制措施退出后,公众能否基于科学和同理心做出理性选择,考验着城市的文明程度。

与欧美国家“去口罩化”的激进相比,东亚城市普遍保留了一定的口罩文化,东京、首尔的地铁中,口罩佩戴率与北京相似,这种差异背后,既有集体主义文化的影响,也有对人口密度与传播风险的现实考量,北京作为国际大都市,在平衡开放与安全的过程中,提供了独特的观察样本。

北京公交车上的口罩,早已超越单纯的防疫工具意义,它记录了一座城市应对危机的智慧,也映射出市民从被动服从到主动适应的心理历程,随着公共卫生体系的完善,口罩或许会进一步淡化,但它所代表的公共意识——对自身与他人健康的责任感——将成为北京城市精神的一部分。

(全文共计856字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~