在零下三十度的严寒中,哈尔滨的疫苗接种点依然灯火通明,这座以冰雪闻名于世的城市,正在用另一种方式诠释着"冰城温度",疫苗,这个直径不足一厘米的玻璃瓶,承载的不仅是生物制剂,更是一座城市公共卫生体系的缩影,哈尔滨的疫苗故事,恰如一面棱镜,折射出中国东北地区疾病防控的复杂图景与人文关怀。

哈尔滨的疫苗发展史是一部浓缩的中国公共卫生进步史,早在1950年代,这座城市就成为东北地区重要的疫苗生产基地,当时的哈尔滨生物制品研究所,在简陋的厂房里生产出了第一批国产狂犬疫苗,改革开放后,哈尔滨医科大学附属第一医院建立了东北首个规范化疫苗接种门诊,开创了地区免疫规划的先河,2010年,哈尔滨市疾病预防控制中心疫苗冷藏库通过WHO认证,标志着冷链管理系统达到国际标准,这些里程碑式的突破,构筑起哈尔滨疫苗安全的基石。

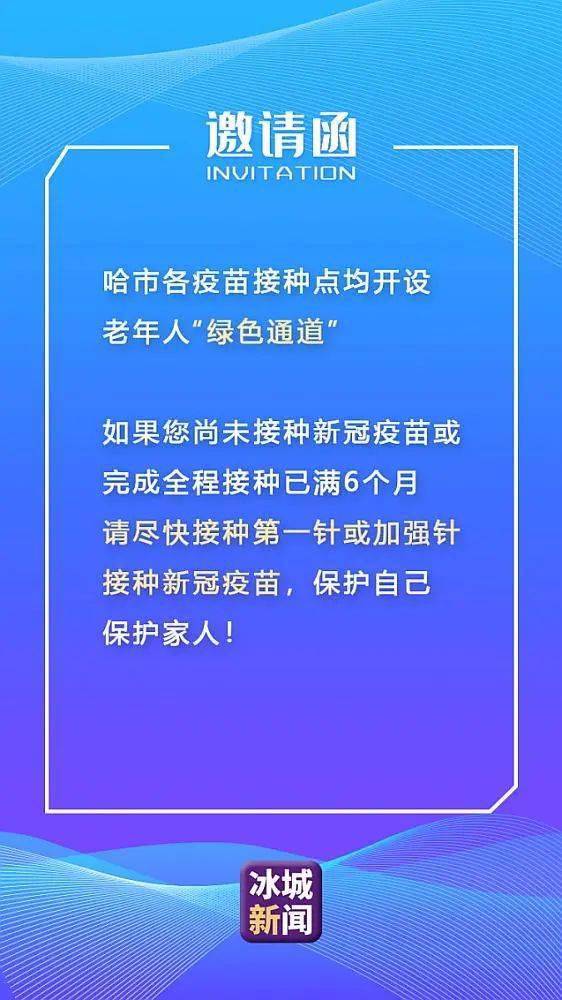

在新冠疫情防控这场大考中,哈尔滨的疫苗体系经历了前所未有的压力测试,2021年初,面对境外输入引发的本土疫情,哈尔滨在72小时内完成了重点区域20万人的疫苗接种,道里区临时接种点的医护人员在零下25度的环境中,坚持每天工作16小时;南岗区的社区工作者挨家挨户为行动不便的老人提供上门接种服务,这些场景生动诠释了"人民至上"的防疫理念,截至2023年底,哈尔滨市全人群疫苗接种率已达92.3%,高于全国平均水平,为这座拥有千万人口的超大城市筑起了免疫屏障。

哈尔滨的疫苗管理创新同样值得关注,在全国率先推出的"疫苗追溯码"系统,让每支疫苗都有了"电子身份证";自主研发的"极寒地区疫苗保温运输箱",解决了冬季疫苗配送的难题;社区医院的"智慧接种"平台,实现了预约、登记、留观全流程数字化,这些技术创新不仅提升了服务效率,更重塑了公众对疫苗安全的信任,在2022年中国城市公共服务满意度调查中,哈尔滨的预防接种服务位列东北地区首位。

疫苗的可及性考量同样体现着这座城市的温度,针对外来务工人员,哈尔滨设立了28个"流动人口接种绿色通道";为满足少数民族需求,各大接种点均配备朝鲜语、蒙古语翻译服务;针对低收入群体,市政府专门拨款实施疫苗费用减免政策,在松北区农民工聚居区,周末的疫苗接种大巴总是排起长队;在道外区的老城区,社区卫生服务中心的医生会定期为残疾人士上门接种,这些细致入微的安排,让公共卫生服务真正实现了"一个都不能少"。

站在新的历史节点,哈尔滨的疫苗事业面临转型升级,随着中俄经贸合作的深化,哈尔滨正在建设面向东北亚的国际疫苗研发中心;依托哈工大的机器人技术,全国首个"疫苗接种机器人"已进入临床试验阶段;利用大数据分析,城市疫苗需求预测准确率提升至85%,这些创新探索不仅服务于本地居民,更为寒冷地区传染病防控提供了"哈尔滨方案"。

疫苗是衡量一座城市文明程度的特殊标尺,在哈尔滨,从中央大街的百年老药房到松花江畔的现代化接种中心,从实验室里的科研攻关到社区里的贴心服务,这里的每一支疫苗都凝结着科技与人文的双重关怀,当外国游客惊叹于冰雪大世界的瑰丽时,这座城市真正的奇迹或许藏在那一个个不起眼的接种点里——那里有最坚实的"免疫长城",也有最温暖的民生承诺,哈尔滨用行动证明:在公共卫生领域,真正的"冰城"从来不会"冷漠"。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~