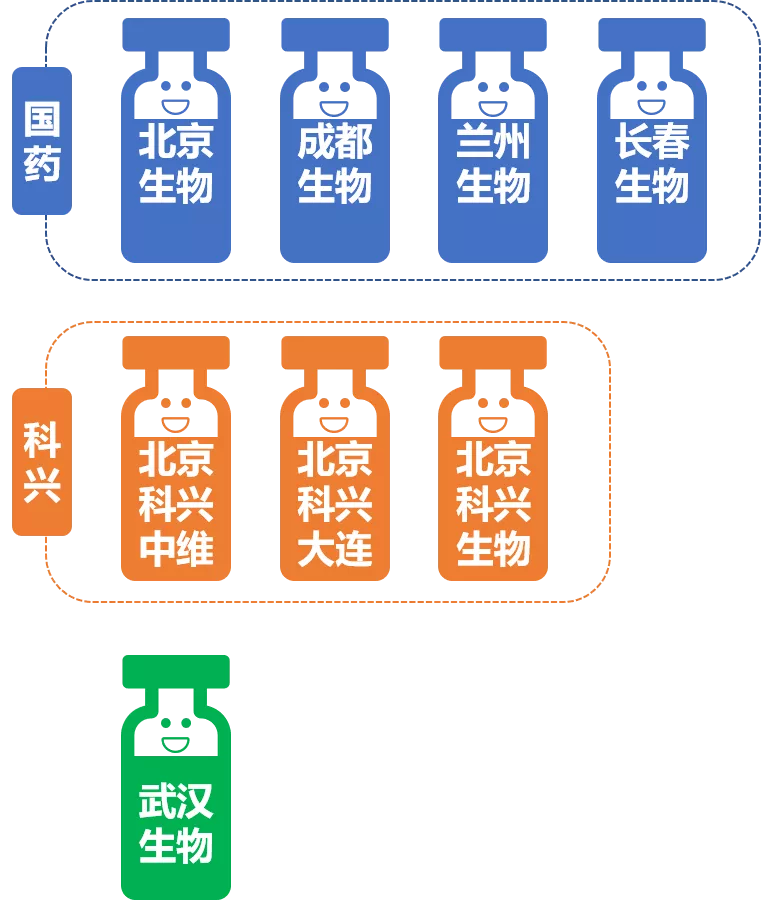

在中国抗击新冠疫情的战役中,国产疫苗的研发与接种工作始终处于全球领先地位,成都生物与北京生物两家企业研发的疫苗成为国内接种的主力军,虽然同属灭活疫苗技术路线,却在生产工艺、免疫效果和全球布局等方面展现出微妙的差异,深入分析这两款"同源不同流"的疫苗,不仅有助于公众科学选择接种方案,更能揭示中国疫苗产业布局的战略智慧。

成都生物制品研究所研发的新冠疫苗(Vero细胞)与北京生物制品研究所研发的疫苗虽同属国药集团旗下,却代表了两种不同的生产体系,成都疫苗采用传统稳定的灭活工艺,病毒培养阶段使用固定生物反应器技术,其特点是生产过程可控性强,批次间差异小,而北京疫苗则创新性地引入了微载体培养技术,能够在单位体积内获得更高产量的病毒抗原,这一技术突破使得北京疫苗在产能爬坡阶段显示出明显优势,据2021年公开数据显示,北京疫苗单月产能峰值达到3亿剂,而成都疫苗稳定在1.8亿剂左右,这种产能差异直接影响了早期疫苗分配策略,北京疫苗更多面向国际供应,而成都疫苗则主要保障国内接种需求。

在免疫效果方面,两款疫苗的临床试验数据呈现出有趣的差异,根据三期临床试验结果,北京疫苗总体保护率为79%,成都疫苗为72.8%,看似北京疫苗略胜一筹,但深入分析亚组数据发现,成都疫苗对60岁以上人群的保护效果更为突出,达到74.8%,而北京疫苗在该年龄组为67.2%,这种差异源于两家研究所选择的病毒株培养条件不同——成都疫苗采用的培养体系更完整地保留了病毒表面蛋白的天然构象,这对老年人相对较弱的免疫系统激活更为有利,成都疫苗的抗体滴度下降速度较慢,接种6个月后中和抗体水平仍维持在保护阈值以上,这解释了为何在成都、南京等地的加强针接种时间安排上比北京疫苗延后了1-2个月。

两款疫苗的全球布局策略折射出中国疫苗外交的多元思路,北京疫苗凭借产能优势,成为COVAX计划的主要供应疫苗,覆盖了超过80个国家和地区,特别是在拉丁美洲和非洲市场占有率超过60%,这种布局强化了中国与资源匮乏国家的卫生合作,而成都疫苗则走"精品路线",凭借更稳定的储存条件(2-8℃常规冷藏),在东南亚高温高湿地区广受欢迎,在缅甸、老挝等国的接种占比超过75%,值得注意的是,成都疫苗在欧盟GMP认证过程中一次通过所有现场检查,这为其打开中东欧市场奠定了基础,截至2022年底,成都疫苗已获得49个国家和地区的紧急使用授权,虽数量不及北京疫苗的62个,但在发达经济体的市场渗透率更高。

从技术传承角度看,两款疫苗的差异实际反映了中国疫苗产业"两条腿走路"的发展战略,北京疫苗继承了苏联时代的传统灭活疫苗工艺,又融合了现代生物反应器技术,代表着对传统技术的革新,而成都疫苗则沿袭了更为西化的细胞培养体系,其技术路线与赛诺菲等国际巨头更为接近,这种内部差异化竞争不仅分散了技术风险,更形成了良性的技术迭代机制——北京疫苗的纯化工艺后来被成都疫苗采用,而成都疫苗的稳定剂配方也反哺了北京疫苗的改进,2022年上市的第二代灭活疫苗就融合了两家技术的共同优点。

回望中国抗疫历程,成都疫苗与北京疫苗的"双轨并行"绝非简单的重复建设,而是深思熟虑的产业布局,这种策略既确保了在突发疫情下的供应链韧性,又通过内部竞争持续推动技术进步,对普通民众而言,两款疫苗都是安全有效的选择,差异只在毫厘之间,而站在国家战略高度,这种"不把鸡蛋放在一个篮子里"的智慧,或许正是中国疫苗产业能在全球激烈竞争中后来居上的关键所在,随着mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗等新技术路线的加入,中国疫苗的"武器库"将更加丰富多元,为全球抗疫贡献更多中国方案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~