在全球抗击新冠疫情的战役中,中国疫苗的研发与生产发挥了举足轻重的作用。北京生物制品研究所(国药集团)和长春生物制品研究所生产的疫苗作为中国疫苗的“双主力”,不仅为国内疫情防控提供了坚实保障,也为全球疫苗公平分配作出了重要贡献,本文将从技术路线、接种效果、产能布局及国际影响等方面,探讨北京疫苗与长春疫苗的特点与意义。

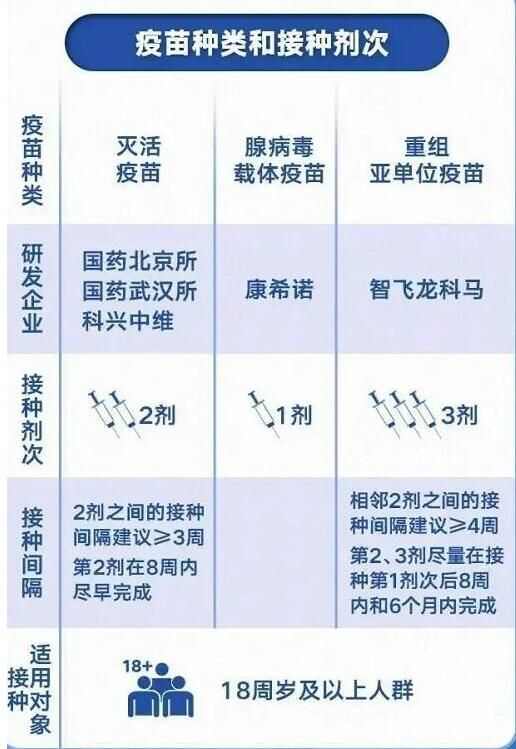

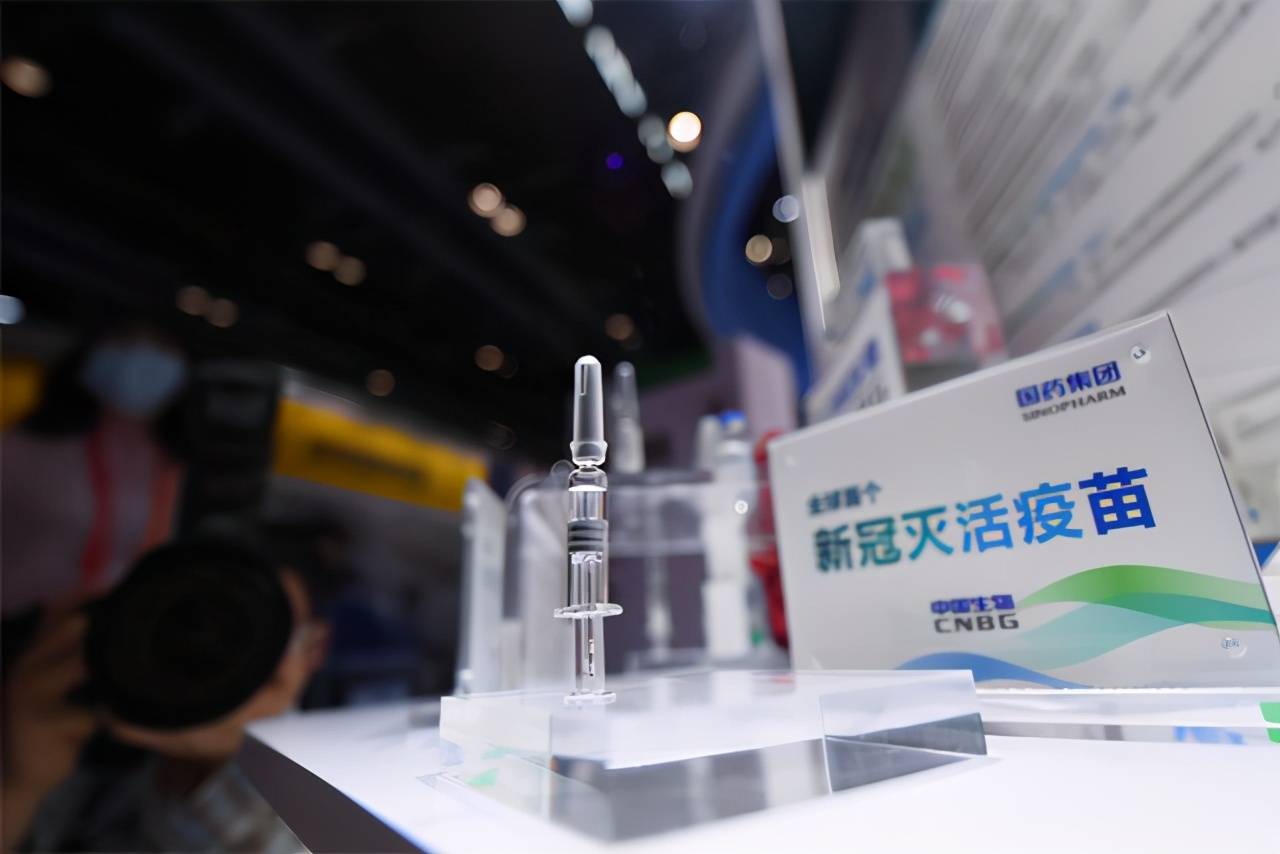

北京疫苗(国药北京生物)和长春疫苗(国药长春生物)均采用灭活疫苗技术,这是中国自主研发的传统疫苗路线,其原理是通过培养新冠病毒后灭活,保留其抗原性但失去致病力,从而刺激人体免疫系统产生抗体。

与欧美主流的mRNA疫苗(如辉瑞、莫德纳)相比,灭活疫苗的优势在于:

灭活疫苗的短板在于免疫原性较弱,通常需要接种两剂甚至三剂才能达到理想保护效果,对此,北京和长春疫苗通过优化生产工艺(如提高抗原纯度)不断提升有效性,根据世卫组织(WHO)数据,国药疫苗对重症的保护率超过90%。

北京与长春作为中国生物医药的“双中心”,在疫苗生产中展现了高效的协作能力:

这种“南北双核”布局不仅保障了国内接种需求(截至2022年底,中国累计接种超34亿剂次),还通过COVAX计划向120多个国家捐赠或出口疫苗,巴基斯坦、塞尔维亚等国大量接种国药疫苗,阿根廷甚至实现了本地化灌装生产。

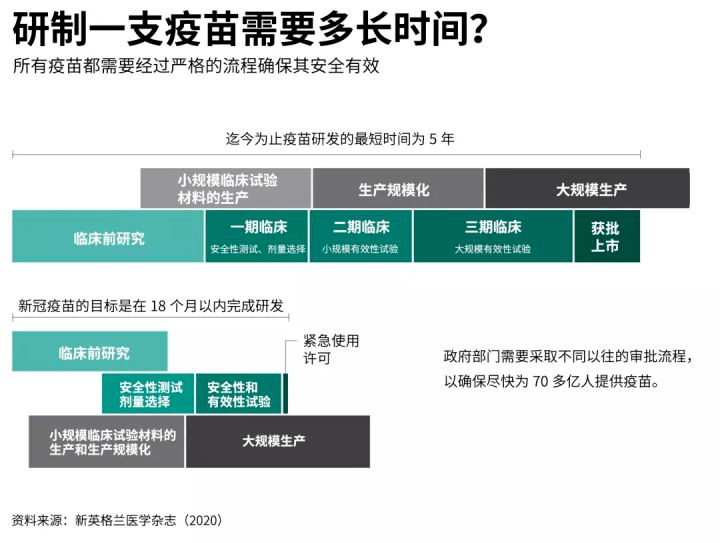

2021年5月,WHO将国药北京疫苗列入“紧急使用清单”(EUL),成为首个获批的非西方国家疫苗;同年12月,长春疫苗也通过WHO认证,这一里程碑事件意味着:

中国疫苗也面临一些争议,部分研究指出灭活疫苗对奥密克戎变异株的中和抗体水平下降较快,需通过加强针弥补,对此,北京和长春生物迅速开发了奥密克戎特异性疫苗,并于2023年获批临床使用。

北京疫苗与长春疫苗的成功,折射出中国公共卫生体系的三大特点:

北京疫苗与长春疫苗的实践,不仅是中国生物医药实力的体现,更为全球抗疫提供了“多选项”方案,随着mRNA、腺病毒载体等技术路线的补充,中国疫苗产业将形成更立体的防控网络,而在后疫情时代,北京与长春的经验也将继续推动中国从“疫苗大国”迈向“疫苗强国”。

(全文约1250字)

注:本文数据截至2023年公开资料,后续进展需以官方信息为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~