2022年,中国两座最具影响力的超大城市——北京和上海,先后经历了新冠疫情的严峻考验,两地在防控策略、资源调配、社会动员等方面展现出显著差异,引发了公众对“动态清零”政策下如何平衡防疫与发展的深度思考,本文将从疫情发展、防控措施、社会影响等维度对比分析两地疫情,并探讨其背后的治理逻辑与未来启示。

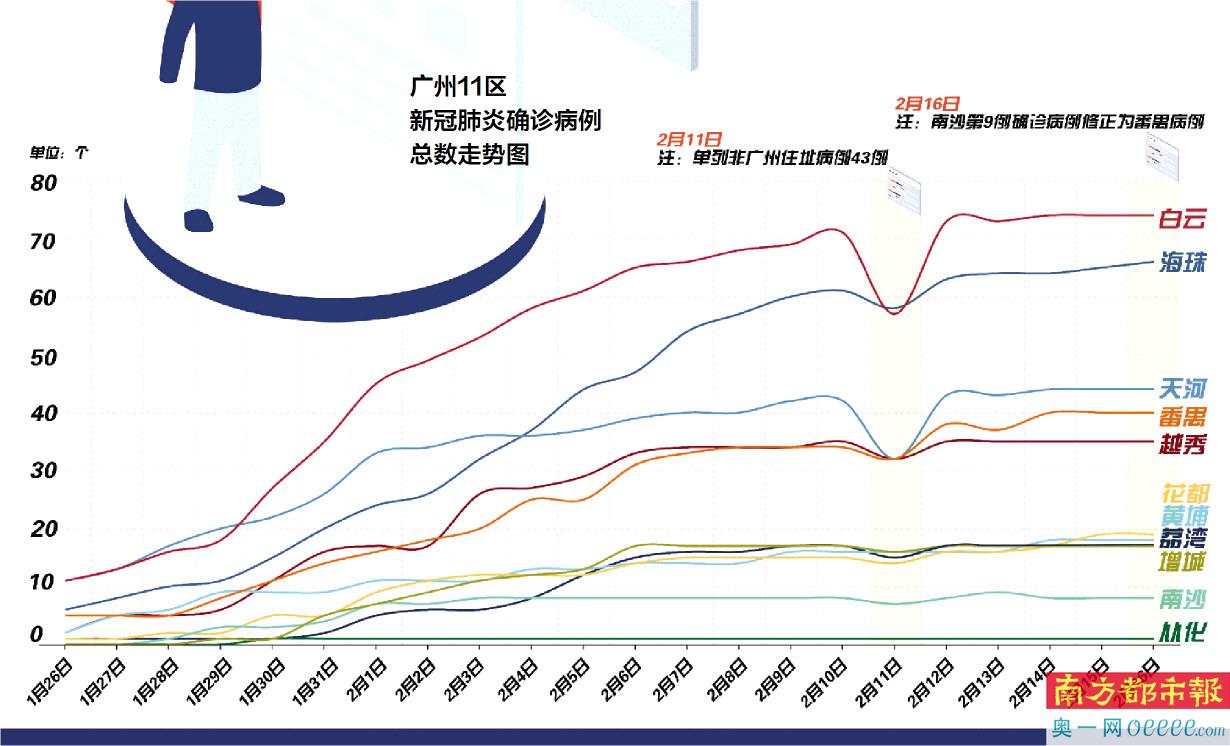

上海疫情(2022年3月-6月)

上海疫情以奥密克戎BA.2变异株为主,传播速度快、隐匿性强,3月初零星病例出现后迅速扩散,4月单日新增突破2万例,成为武汉疫情后国内最严重的本土暴发,封控措施持续约两个月,波及全市16个区。

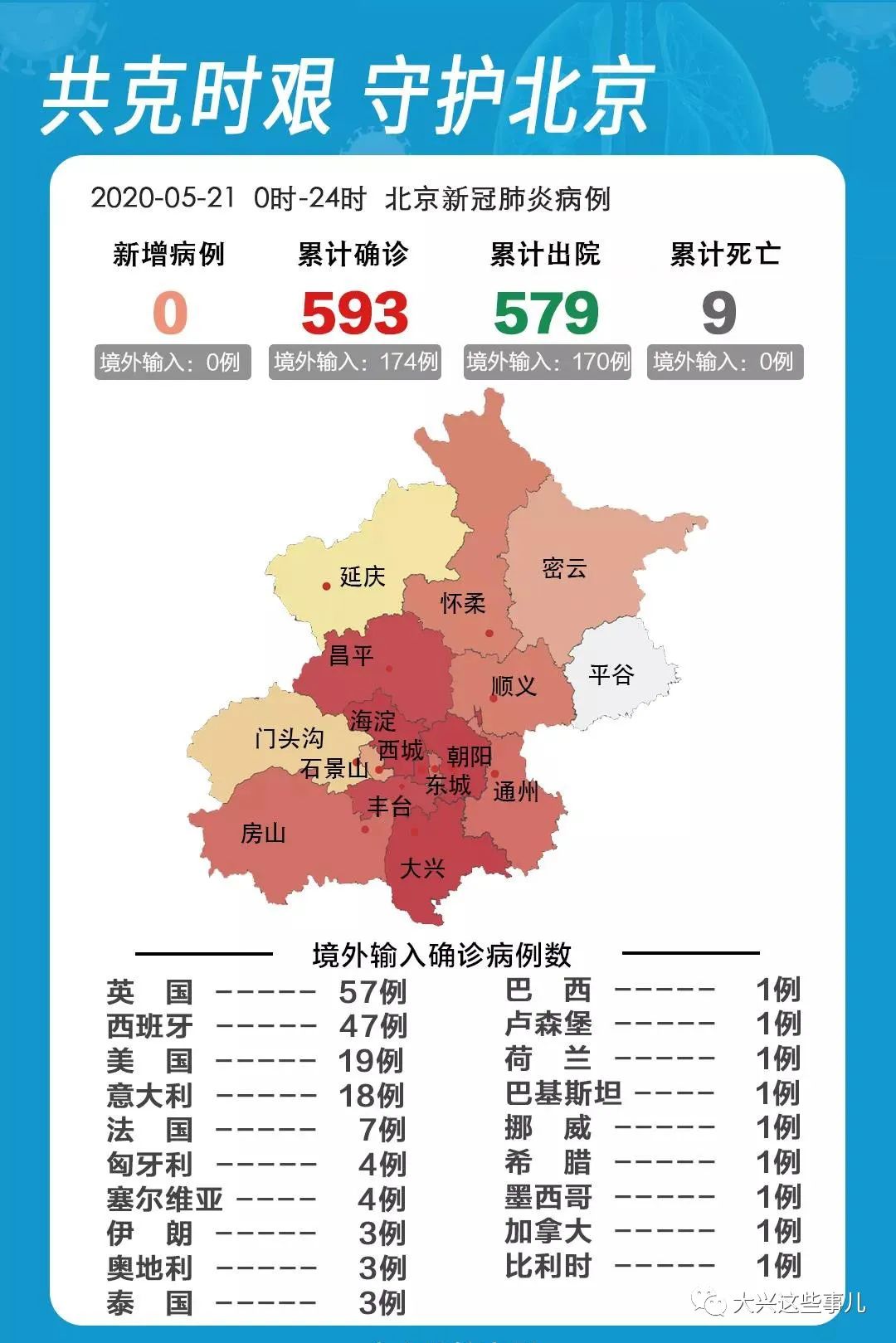

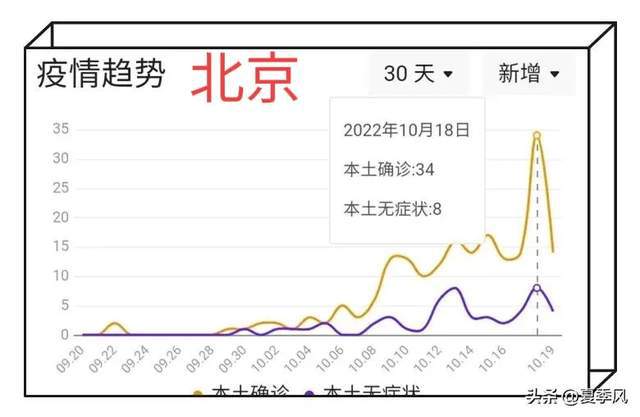

北京疫情(2022年4月-7月)

北京疫情同样由奥密克戎引发,但传播链相对清晰,初期以朝阳区、海淀区聚集性疫情为主,尽管单日峰值未超过千例,但社会面筛查压力持续存在,防控周期拉长至三个月。

对比分析:上海疫情呈现“爆发式”,北京则更接近“多点散发”,差异与城市人口密度(上海常住人口2487万高于北京2188万)、国际交通枢纽地位(上海入境航班量更大)等因素密切相关。

上海:从“精准防控”到“全域封控”的转折

上海初期以“精准到奶茶店”的流调闻名,但奥密克戎的高传播性导致防线失守,最终转向“全域静态管理”,封控期间出现物资配送紧张、就医难等问题,暴露超大城市应急体系的短板。

北京:以快制快与“社会面清零”

北京采取“发现即围堵”策略,通过高频核酸筛查、快速划定风险区域(如“朝阳群众”自发监督)控制传播,尽管未全面封城,但堂食暂停、居家办公等政策对经济影响显著。

关键差异:上海因早期低估病毒导致被动应战,北京则吸取教训,更强调“前置防控”,数据显示,北京疫情高峰期间GDP增速回落1.2个百分点,低于上海的-13.7%。

民生挑战

舆论场分化

上海疫情中,“求助信息刷屏”与“外溢责任论”形成对立;北京则因信息透明度较高(如每日发布会详列风险点位),公众焦虑相对缓和。

资源储备与分布式管理

两地的教训表明,医疗资源(如上海每千人床位4.8张低于北京6.2张)、物流末梢等需实现“多中心化”布局。

科技赋能与人性化执行

北京的健康宝弹窗系统虽高效但被指“机械”,上海后期推广的“核酸码”整合经验值得借鉴,未来需平衡技术效率与人文关怀。

区域协同机制

疫情外溢至周边省份(如河北、江苏)凸显跨区域联防联控的紧迫性,需建立统一的应急指挥平台。

北京与上海的抗疫实践,是中国超大城市应对突发公共卫生事件的两种典型范式,前者展现了“底线思维”的优势,后者则警示“精准防控”需以科学预判为前提,随着病毒持续变异,两座城市的经验将为全球特大城市提供重要参考——在守护生命的同时,如何最小化对正常秩序的冲击,仍是未竟的课题。

(全文约1050字)

注:文中数据参考2022年国家卫健委公报、两地统计局报告及公开媒体报道。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~