2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际交往中心,经历了多轮疫情的冲击,随着疫苗接种的普及和防控措施的优化,许多人开始疑问:北京的疫情是不是已经过去了?这个问题不仅关乎市民的日常生活,也涉及经济复苏、社会秩序以及未来的公共卫生策略,本文将从数据、政策、社会反应等多个角度,探讨北京疫情的现状与未来趋势。

当前北京疫情的官方数据与现状

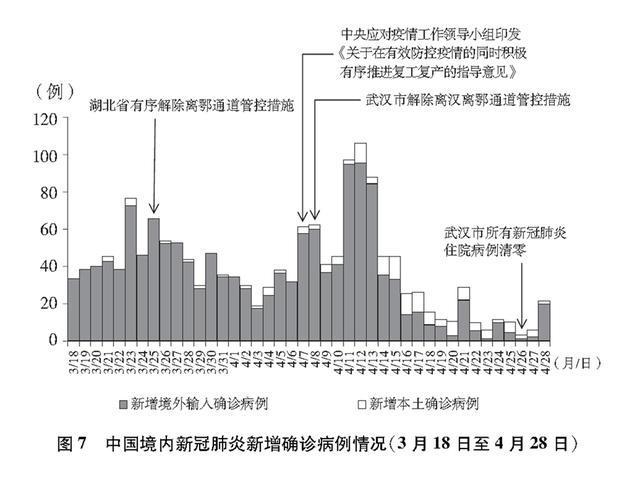

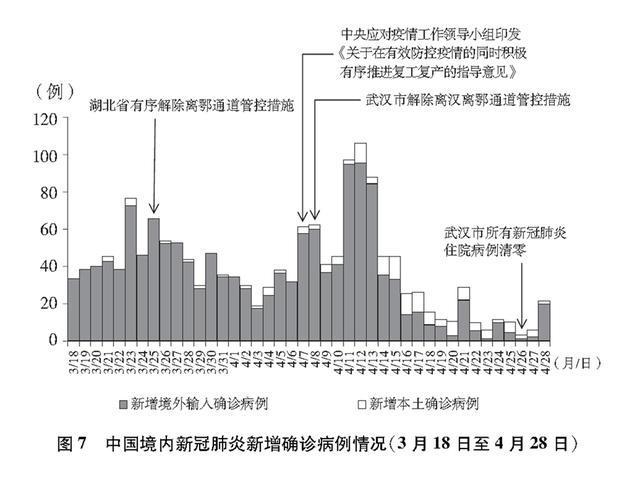

根据北京市卫健委的最新通报,2023年以来,北京的新冠病毒感染病例数持续处于低水平,重症和死亡病例极少,与2022年底的感染高峰相比,目前的疫情形势已显著缓和。

- 感染率下降:随着群体免疫的形成(通过自然感染和疫苗接种),北京的新冠病毒传播链被有效切断。

- 医疗资源平稳:各大医院的发热门诊就诊量回归常态,未出现挤兑现象。

- 病毒变异监测:北京市疾控中心持续对境外输入毒株(如XBB系列)进行监测,目前未发现大规模传播。

这些数据似乎表明,北京的疫情已进入“低流行期”,但这是否意味着疫情彻底结束?

为什么有人觉得疫情“已经过去”?

- 社会活动恢复正常:

- 餐饮、旅游、娱乐等行业复苏,街头重现熙攘景象。

- 大型活动(如演唱会、体育赛事)不再受严格限制。

- 政策调整的信号:

- 2023年1月,中国将新冠调整为“乙类乙管”,取消入境隔离,释放出疫情管控松绑的信号。

- 北京地铁、商场等公共场所不再查验健康码。

- 公众心理变化:

- 多数人已感染或接种疫苗,对病毒的恐惧感降低。

- 社交媒体上关于疫情的讨论减少,焦点转向经济和生活。

疫情真的结束了吗?潜在风险不容忽视

尽管形势向好,但以下几个因素表明,断言“疫情过去”为时尚早:

- 病毒变异的不可预测性:

- 全球范围内,新冠病毒仍在变异,可能出现免疫逃逸能力更强的毒株。

- 北京作为国际枢纽,面临境外输入风险。

- 长期健康影响:

部分康复者报告“长新冠”症状(如疲劳、心肺功能下降),医疗系统需长期应对。

- 季节性反弹可能:

冬季是呼吸道疾病高发期,不排除新冠与流感叠加导致小规模传播。

专家观点:疫情防控进入新阶段

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾表示,“大流行结束”不等于“病毒消失”,而是进入“低水平传播”的常态化管理阶段,北京市公共卫生专家也建议:

- 继续推进老年人等重点人群的疫苗接种。

- 加强医疗资源储备,避免突发情况冲击。

- 公众需保持基本防护意识,如流感季佩戴口罩。

普通市民该如何应对?

- 理性看待疫情:既不恐慌,也不彻底放松。

- 关注脆弱群体:帮助家中老人完成加强针接种。

- 养成卫生习惯:勤通风、勤洗手,降低各类呼吸道疾病风险。

疫情尚未消失,但生活仍在继续

北京的疫情从“紧急应对”转向“常态管理”,是社会与病毒共存的必然结果,尽管短期内大规模爆发的可能性较低,但病毒的长期存在要求我们保持警惕。疫情或许没有“过去”,但它已从生活的中心退居幕后。如何在科学防控与正常生活间找到平衡,将是北京乃至全球面临的共同课题。

(全文约1,050字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~