2021年初冬,当石家庄疫情骤然升级,一支由河南省紧急组建的医疗队星夜驰援,在那些被镜头定格的瞬间里,白衣战士们逆行的背影、护目镜下的勒痕、风雪中坚守的身姿,不仅记录了一场跨省救援的壮举,更镌刻着中华民族守望相助的精神密码,这些河南援冀石家庄医疗队的图片,如今已成为全民抗疫记忆中最动人的篇章,每一帧都诉说着超越地域的大爱与担当。

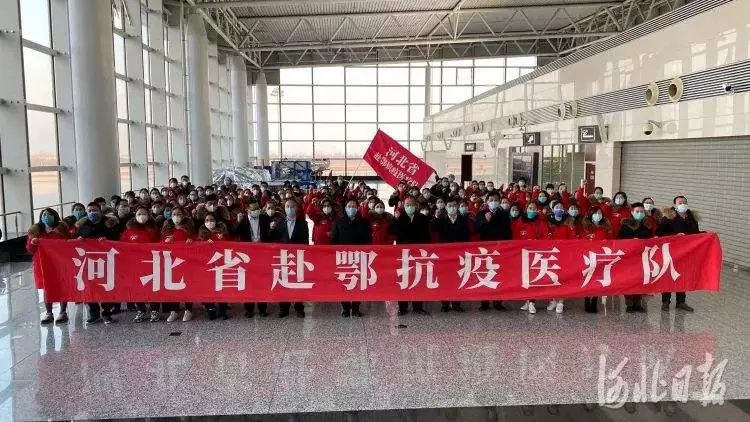

翻开当时的影像档案,一组机场送别照片令人动容,2021年1月13日晚,郑州新郑国际机场,来自河南省人民医院、郑大一附院等机构的95名医护人员集结完毕,画面中,队员们统一穿着印有"河南援冀医疗队"的红色冲锋衣,正在接受出征前的最后培训,特别引人注目的是几位年轻护士相互帮忙整理防护用品的场景——她们将N95口罩的边缘反复按压确保密封,这个细节被摄影师敏锐捕捉,成为后来媒体报道的经典画面,河南省卫健委应急办主任在受访时透露:"从接到指令到完成组队只用了不到6小时,很多队员都是刚下夜班就直接赶来集合。"这种闻令而动的效率,正是中国抗疫体系强大动员能力的生动体现。

在石家庄市第五医院重症病区流传着这样一张工作照:三位河南医疗队员背对镜头站立,他们的防护服上不仅写着姓名和"河南加油"字样,还画着热干面与烩面的卡通图案,这种充满烟火气的创意,源自郑州大学第二附属医院护士长李颖的提议:"食物是最温暖的乡愁,我们想用这种方式告诉患者,河南河北本就是一家人。"据院方统计,该医疗队在石期间共接管重症床位42张,累计治愈出院患者89例,更令人称道的是,队员们还自发录制了豫剧选段播放给老年患者,用乡音缓解他们的焦虑情绪,这些细节虽未被大量拍摄,却构成了图片之外更丰富的抗疫叙事。

风雪中的坚守被定格为最具视觉冲击力的影像,1月19日,石家庄迎来零下12度的寒潮,一组医疗队在露天核酸检测点工作的照片刷屏网络,照片中,护目镜上的冰晶清晰可见,医护人员搓手取暖的哈气在冷空气中凝结成白雾,新华区某社区主任回忆:"那天河南来的大夫们连续工作9小时,采样近2000份,最后连试管条码都冻得扫不出来。"这些画面经新华社发布后,单条微博转发量突破50万次,网友@燕赵儿女留言:"你们睫毛上的冰霜,是我们心里最暖的阳光。"这种具象化的视觉表达,让抽象的伟大抗疫精神变得可触可感。

在众多纪实影像中,一组对比图尤为珍贵,左边是1月15日医疗队初到时疲惫的睡姿——有的队员直接靠着行李箱入睡;右边则是2月3日送别时石家庄市民自发组成的欢送队伍,摄影记者王建军跟踪拍摄了整个救援过程,他特别提到:"最打动我的是那些没有专业设备记录的瞬间,比如护士蹲在走廊角落匆匆吃饭的样子,还有医生靠着墙短暂补觉时手里还攥着病历本。"这些未被广泛传播的"边角料"画面,恰恰构成了抗疫叙事中最真实的部分,石家庄市档案馆现已将这些影像资料列为永久收藏,成为城市记忆的重要拼图。

从传播学视角看,这些图片之所以产生巨大社会反响,在于它们突破了程式化的宣传框架,中国摄影家协会抗疫影像调查显示,公众最认同的是那些展现"人性微光"的作品,而非刻意摆拍的宏大场景,如那幅护士隔着防护玻璃与女儿视频的照片,没有口号标语,却让无数人潸然泪下,这种视觉叙事印证了学者周宪的观点:"灾难影像的价值不在于美学追求,而在于其建构集体记忆的能力。"河南医疗队的图片档案,正是通过日常生活细节的呈现,完成了对抗疫精神的平民化诠释。

当石家庄槐底社区的樱花再次绽放,那些防护服上的涂鸦、风雪中的身影、离别时的拥抱,已沉淀为跨越时空的情感联结,河南省摄影家协会主办的"豫冀同心"抗疫影像展上,参观者仍能在300余幅作品中辨认出当时感动自己的那个瞬间,这些图片不仅是历史见证,更是一种视觉契约——它提醒着我们,在重大公共卫生危机面前,没有孤岛,只有大陆,正如医疗队队长赵松在归途中所说:"我们带回来的除了经验,还有河北老乡塞进行李箱的驴肉火烧,这是比任何表彰都珍贵的纪念。"在数字化记忆易逝的时代,这些凝固在相纸上的温情,将继续传递着生生不息的中国力量。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~