随着新冠病毒全球大流行进入第四年,中国各地的防疫政策也在动态调整中,2023年春季,北京市卫健委发布通知,宣布“在户外及非聚集性室内场所取消强制佩戴口罩要求”,这一政策变化迅速引发社会热议,既被视为疫情防控常态化的标志,也折射出公众对后疫情时代健康管理的复杂心态,本文将从政策背景、科学依据、社会反响及潜在风险四个维度,探讨北京取消口罩令的深层意义。

政策调整的背景与科学支撑

北京市此次取消口罩令并非孤立决策,而是基于多重因素的综合考量:

- 疫情数据趋稳:2023年初,北京奥密克戎变异株感染率持续下降,重症率和医疗资源占用率均低于阈值,疾控专家指出,人群免疫屏障(疫苗接种率超90%)和病毒毒力减弱为政策松绑提供了科学依据。

- 经济与社会需求:长期严格的口罩要求对服务业、教育等行业造成隐性成本,取消限制有助于提振消费信心,恢复城市活力。

- 国际经验参考:新加坡、日本等国已逐步将口罩令降级为“建议佩戴”,北京的政策调整与国际防疫趋势同步。

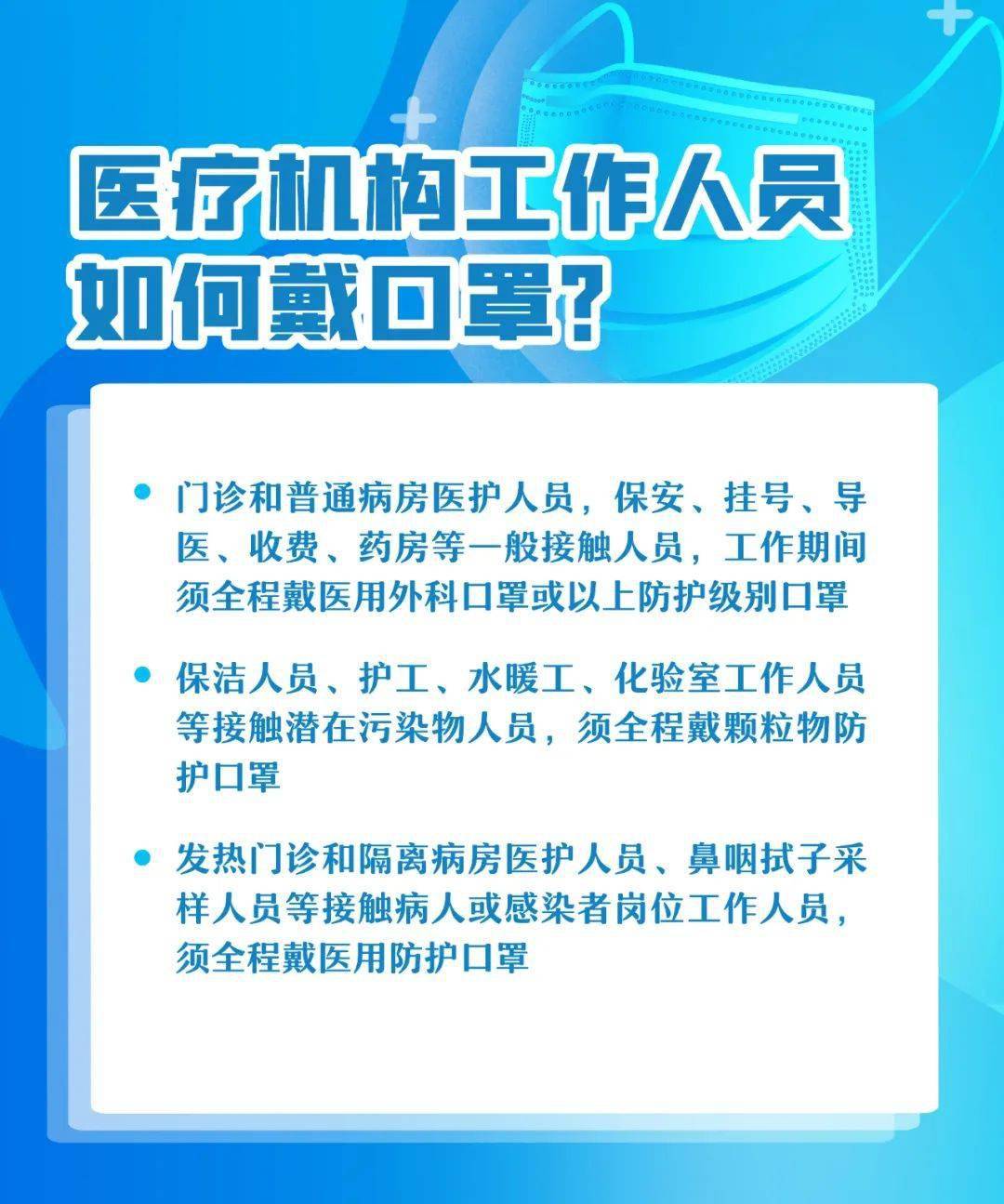

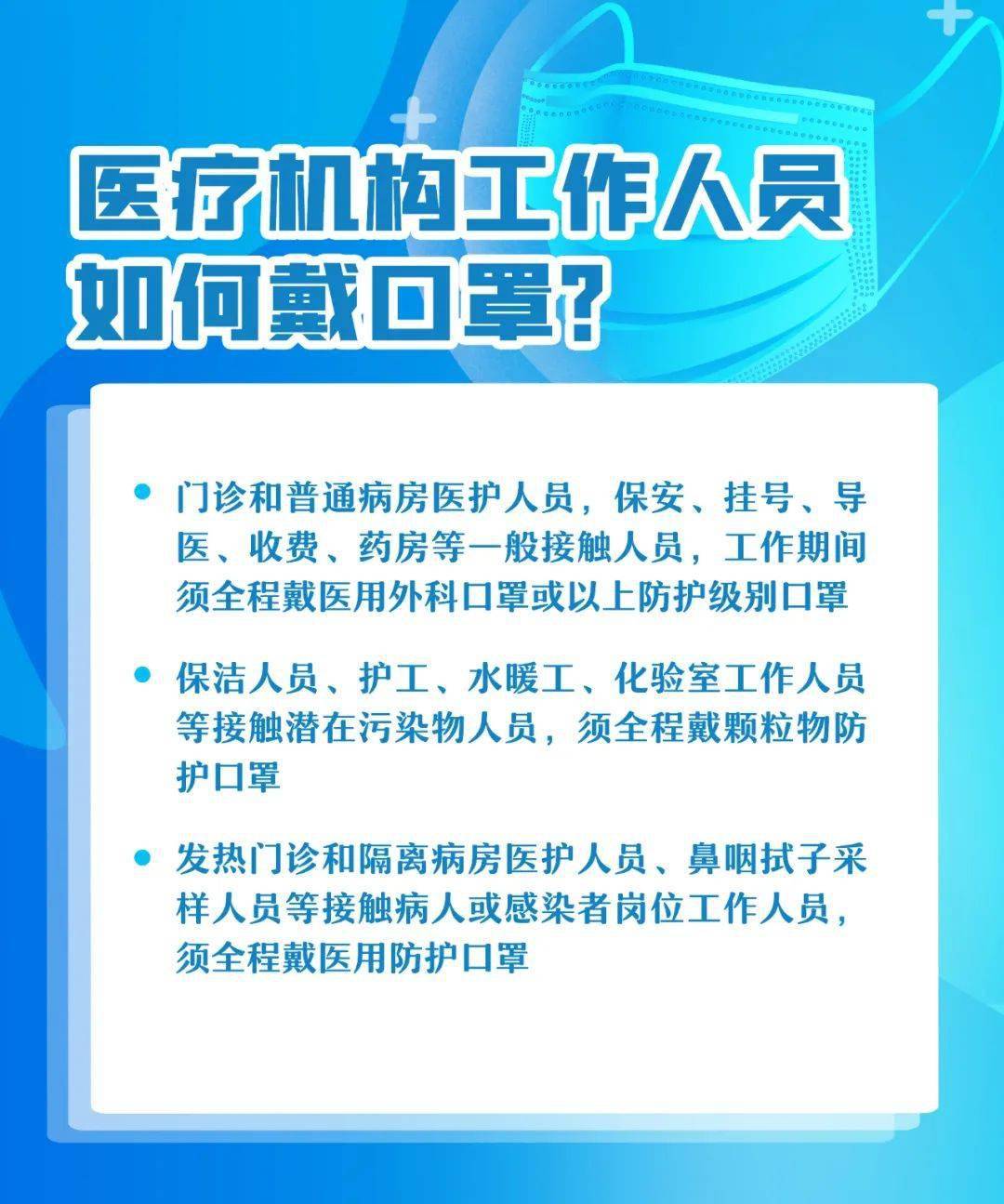

官方仍保留医疗机构、养老院等高风险场所的口罩要求,体现“精准防控”思路。

公众反应:从“如释重负”到“焦虑犹存”

政策发布后,社会反响呈现两极分化:

- 支持者认为这是“回归正常生活”的关键一步,上班族张女士表示:“戴口罩三年,终于能自由呼吸春天的空气。”部分商家也期待客流回升。

- 谨慎派则担忧过早放松可能引发二次感染,社交媒体上,#摘口罩后怎么办#话题下,不少家长表示将继续为孩子佩戴口罩,尤其针对流感等其他呼吸道传染病。

- 专家建议:中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友提醒,个人应基于自身健康状况和场所风险灵活选择防护措施,“取消强制令≠口罩无用”。

潜在风险与长效防控机制

尽管政策放宽,但挑战依然存在:

- 病毒变异不确定性:全球监测显示,新冠病毒仍在进化,新型变异株可能突破现有免疫屏障,北京市疾控中心表示将动态评估政策,必要时重启强制措施。

- 公众卫生习惯转型:日本经验表明,后口罩时代需强化“自主防护”意识,在高峰通勤时段或医院等场所,自愿佩戴口罩可能成为新常态。

- 医疗资源承压测试:冬季呼吸道疾病高发期是否导致多病叠加,仍需观察,北京市已要求二级以上医院储备30天应急物资,以防突发情况。

从“口罩令”看中国防疫模式演进

北京此次政策调整标志着防疫重点从“应急管控”转向“社会共治”:

- 技术赋能:健康码系统虽淡出,但大数据监测和疫苗研发仍在持续,为精准防控提供支持。

- 责任转移:个人成为健康第一责任人,这与全球“与病毒共存”的策略逐步接轨。

- 文化反思:疫情改变了中国人的卫生观念,口罩从“防疫工具”变为“健康符号”,未来可能在雾霾天或流感季周期性回归。

北京取消口罩令是疫情防控与经济社会发展平衡的必然选择,但“放开”不等于“躺平”,在病毒长期存在的背景下,政策灵活性、科学沟通与社会共识同样重要,正如钟南山院士所言:“防疫如同走钢丝,每一步都需权衡风险与收益。”摘下口罩的北京,正书写着后疫情时代城市治理的新命题。

(全文共计约850字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~