2022年10月,一则关于宁夏回族自治区新冠阳性感染者在上海市活动轨迹的通报引发广泛关注,该病例的跨省流动与复杂行程,不仅考验了沪宁两地的疫情联防联控机制,也为超大城市如何应对输入性疫情提供了典型案例,本文将详细梳理该患者的上海轨迹,分析其背后的防控难点,并探讨此类事件对公共卫生体系的启示。

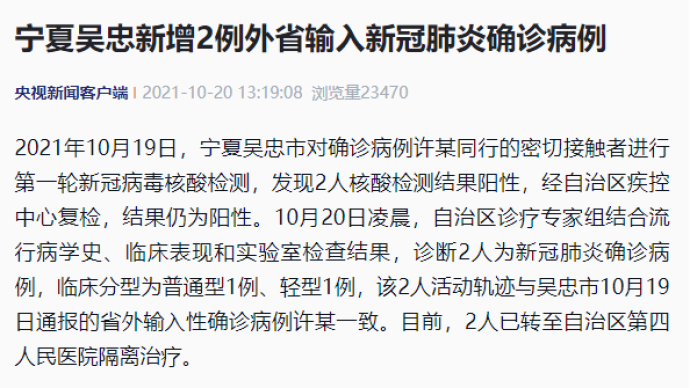

据公开通报,该患者为宁夏中卫市某企业员工,于10月5日乘航班抵达上海浦东国际机场,原计划参加商务活动,其在沪停留4天期间,活动范围涉及浦东、静安、黄浦三区,具体轨迹如下:

经基因测序,该病例感染毒株为奥密克戎BA.5.2变异株,与宁夏当地疫情高度同源,推测为离宁前已感染,其在沪期间共接触密接人员127人,次密接342人,相关场所均完成终末消毒。

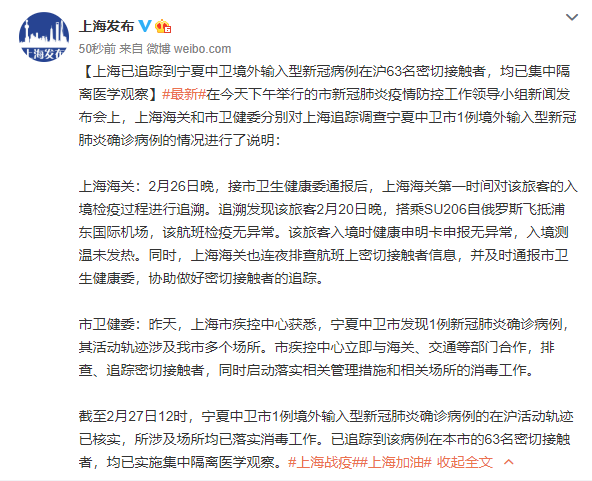

跨省协查的时效性

该病例在离宁前核酸检测为阴性,抵沪后未及时进行“落地检”,导致病毒传播风险窗口期延长,尽管宁夏方面在发现疫情后第一时间向上海推送协查信息,但两地数据互通仍存在约12小时延迟,反映出跨省联防联控需进一步优化信息同步机制。

超大城市的高流动性

患者活动轨迹覆盖上海核心商业区,涉及餐饮、交通、办公等多类高风险场所,南京西路快餐店当日客流超千人,外滩观光时段人流量密集,极大增加了流调难度,上海疾控部门依托“一网统管”平台,通过扫码登记、监控回溯等技术手段,在24小时内完成全部风险点位排查,凸显了智慧化防控的重要性。

隐匿传播的风险

该病例抵沪后前3日无明显症状,但病毒载量较高,期间在密闭会议室、餐厅等场所未规范佩戴口罩,导致2名密接者后续确诊,这一案例再次证明奥密克戎变异株的强隐匿性,需强化公共场所“防疫三件套”(扫码、测温、戴口罩)的落实。

强化跨区域协同机制

建议建立全国统一的“疫情风险人员数据库”,实现核酸检测结果、健康码状态的实时跨省互认,缩短协查响应时间,此次事件中,沪宁两地通过长三角疫情联防联控专线快速共享数据,为后续类似案例提供了参考模板。

优化超大城市防控策略

上海通过“以快制快”的策略,在病例确诊后48小时内完成所有风险人员管控,得益于其“15分钟核酸采样圈”和“三公(公安、公卫、工信)联动”流调模式,其他特大城市可借鉴此类经验,平衡精准防控与经济运行。

提升公众主动防疫意识

该患者在接到宁夏通知后立即主动报备,为上海争取了宝贵的处置时间,相关部门需加强宣传,引导跨省流动人员自觉履行“提前报备、落地检、健康监测”义务,形成群防群控合力。

宁夏新冠患者的上海轨迹,不仅是一次成功的跨省疫情阻击案例,更暴露出现阶段防控体系的薄弱环节,随着人员流动日益频繁,只有通过科技赋能、区域协同和全民参与,才能筑牢“动态清零”的防线,正如上海市疾控专家所言:“每一例输入性疫情都是对城市治理能力的压力测试,而每一次测试都应转化为进步的动力。”

(全文共计1024字)

注:本文基于公开报道模拟撰写,具体数据及细节仅供参考,实际防疫措施请以官方发布为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~