新冠疫情自2020年暴发以来,全球各地采取了不同的防控措施,中国内地与台湾地区因政治体制、社会文化和管理模式的差异,在疫情应对上呈现出显著区别,本文以广州和台湾为例,从防控策略、社会动员、医疗资源分配和公众反应等维度进行对比分析,探讨两地疫情管理的成效与不足,并为未来公共卫生危机应对提供参考。

防控策略:动态清零与共存模式的差异

广州:动态清零的快速响应

作为中国南方的经济与交通枢纽,广州在疫情初期便严格执行“动态清零”政策,2021年5月荔湾区出现Delta变异株疫情后,广州在48小时内完成重点区域全员核酸检测,并通过“分级封控”迅速切断传播链,这种策略依赖高效的行政动员能力,但短期内可能对经济和社会活动造成影响。

台湾:从“清零”到“共存”的转变

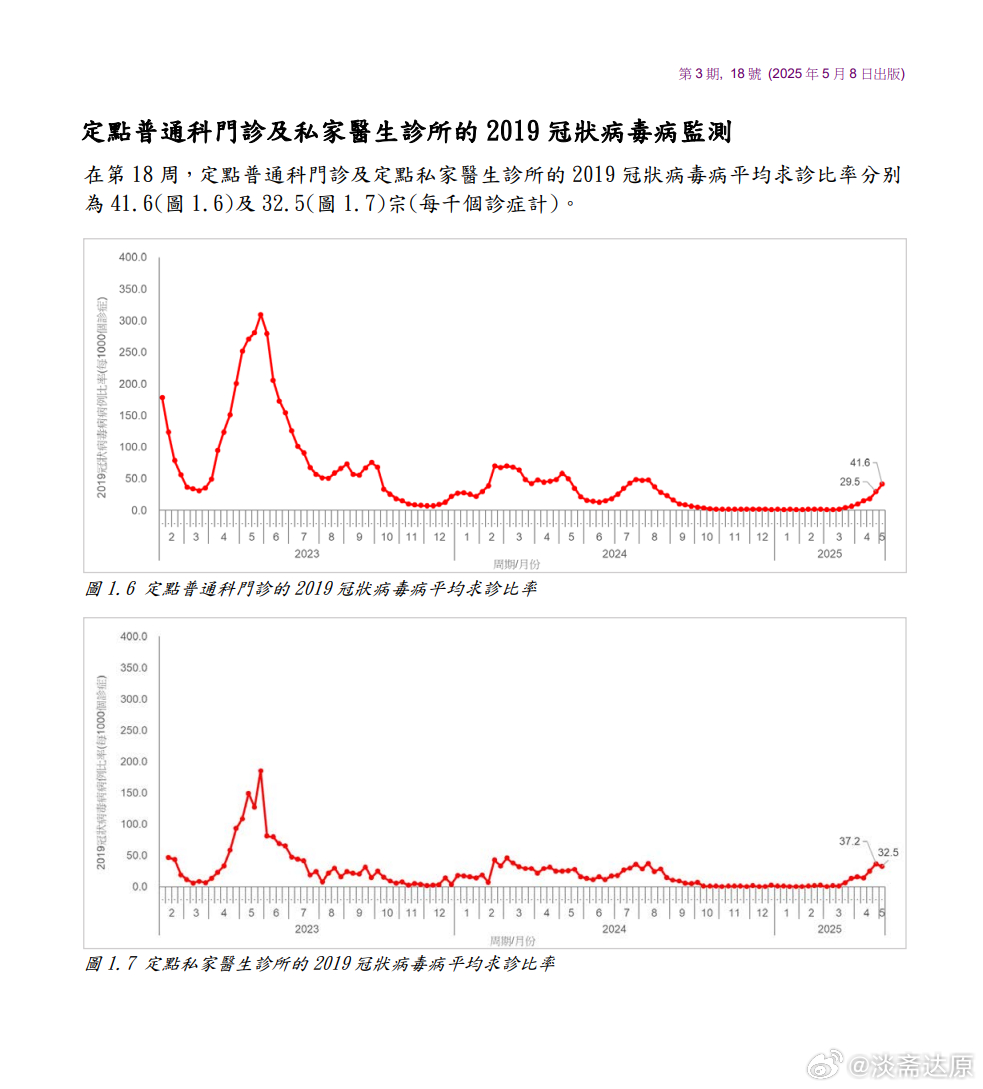

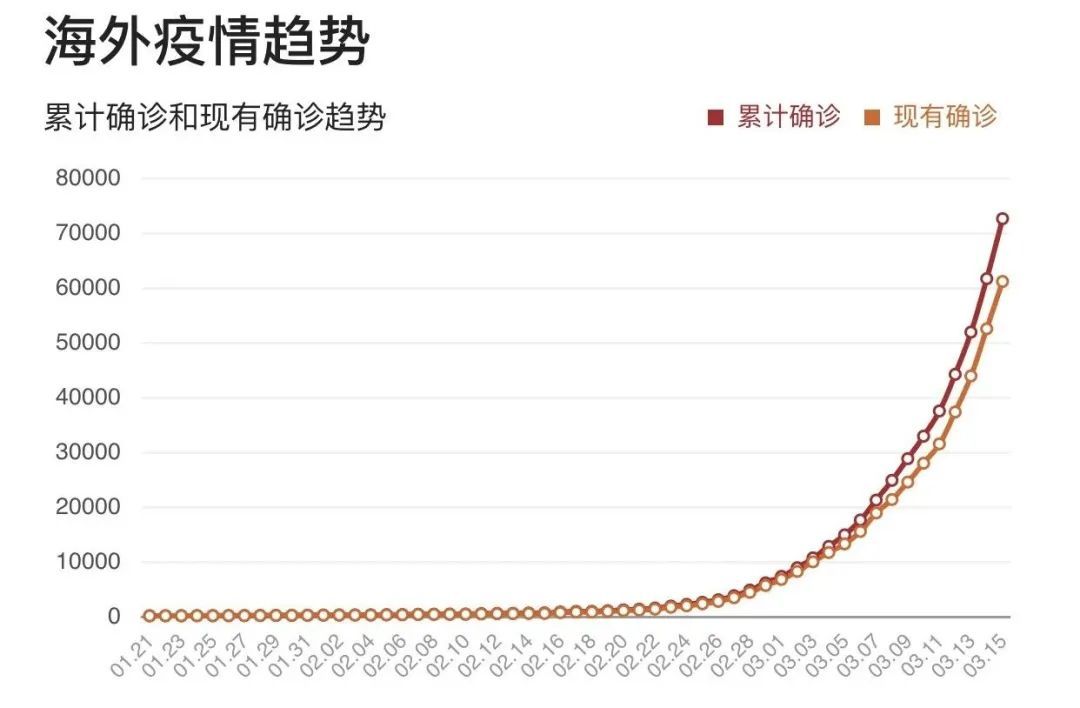

台湾地区在2021年之前以“清零”为主,但2022年奥密克戎变异株流行后,逐步转向“与病毒共存”,初期因疫苗覆盖率不足(2022年5月第一剂接种率仅80%),导致医疗资源挤兑,单日死亡病例一度超百例,后期通过放宽入境限制和轻症居家隔离,逐步恢复社会秩序,但代价是累计死亡病例居高不下(截至2023年超1.8万例)。

社会动员与执行能力

广州:自上而下的高效协同

广州依托“市-区-街道”三级防控体系,通过健康码、流调大数据和社区网格化管理实现精准防控,2022年海珠区疫情中,3天内调配5万名志愿者支援封控区,保障物资配送,这种模式强调整体性,但个别基层执行中的“一刀切”问题也曾引发争议。

台湾:民间主导与政府协调的平衡

台湾更多依赖民间自律与社区互助,2021年台北市通过“快筛实名制”和药局分发防疫物资,缓解政府压力,2022年快筛试剂短缺和医院急诊室爆满现象,暴露了资源调配的滞后性,民间团体(如慈济)的补位作用显著,但也反映政府预案不足。

医疗资源与信息透明度

广州:集中调配与分级诊疗

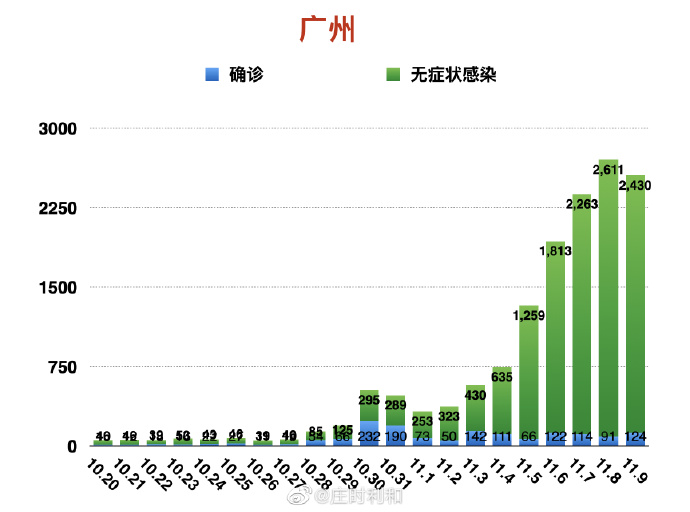

广州通过“定点医院+方舱医院”分流患者,确保重症救治资源,以2022年底疫情为例,全市方舱床位一周内从3000张扩至4万张,信息公开方面,每日发布会通报病例轨迹和风险区域,但个别时段数据延迟(如2022年11月)曾引发公众质疑。

台湾:资源挤兑与信息混乱

台湾医疗水平较高,但2022年疫情高峰时,急诊室排队超8小时、殡仪馆超负荷等场景频现,信息发布中,台当局“每日疫情记者会”初期被赞透明,后期却因“校正回归”病例数据(将延迟上报病例归入既往统计)引发信任危机。

公众反应与社会代价

广州:短期阵痛与长期适应性

严格的封控措施曾引发部分务工人员生计问题,但多数市民对防控效果表示认可,2023年1月“乙类乙管”后,消费和交通数据迅速回升,显示社会韧性较强。

台湾:自由与风险的博弈

共存政策下,台湾餐饮、零售业恢复较快,但老年人和慢性病患者死亡率较高(占死亡病例90%以上),民众对“自由权”与“生命权”的争论持续发酵,社会撕裂加剧。

启示与反思

精准防控需平衡多方利益

广州的经验表明,快速响应和资源集中可降低死亡率,但需避免“过度防控”;台湾的教训则提示,共存政策需以疫苗覆盖率和医疗承载力为前提。

信息透明是公信力的基石

两地均出现因数据披露问题导致的信任危机,未来需建立更科学的预警和沟通机制。

全球视野下的本地化方案

广州与台湾的对比说明,不存在“放之四海皆准”的模式,各地应结合自身条件灵活调整策略。

广州与台湾的疫情应对,本质上是两种治理逻辑的体现,前者强调集体行动与政府主导,后者侧重个体责任与社会协同,在病毒持续变异的背景下,两地经验为全球公共卫生管理提供了多样化的参考样本,如何吸取彼此长处、弥补短板,将是构建韧性社会的关键。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~